FAQs: Geflügelpest ("Vogelgrippe", aviäre Influenza)

Allgemeine Informationen

Die Geflügelpest ist eine anzeigepflichtige Infektionskrankheit, die durch Influenzaviren ausgelöst wird. Sie kann alle Geflügelarten befallen - sowie auch Zier- und Wildvogelarten. Am schwersten erkranken Hühner und Puten, wobei die Krankheit meist sehr rasant mit deutlichen Krankheitszeichen verläuft und innerhalb weniger Tage zum Tod der Tiere führen kann.

Unterschieden werden hochpathogene (HPAI) und niedrigpathogene (LPAI) aviäre Influenzaviren mit verschiedenen Subtypen. Im Gegensatz zur hochpathogenen aviären Influenza, die durch sehr hohe Sterblichkeitsraten gekennzeichnet ist, zeigen sich bei Erkrankungen mit niedrigpathogenen Influenzaviren nur milde oder kaum Krankheitssymptome. Gefährlich für den Eintrag von Vogelgrippe in einen Geflügelbestand sind Wildenten oder Schwäne, weil diese kaum erkranken, aber viele Viren vor allem über den Kot ausscheiden. Daher ist es für Geflügelhalter:innen wichtig, den Kontakt zwischen eigenem Hausgeflügel zu Wildenten oder Schwänen zu verhindern.

Unterschieden werden hochpathogene (HPAI) und niedrigpathogene (LPAI) aviäre Influenzaviren mit verschiedenen Subtypen. Im Gegensatz zur hochpathogenen aviären Influenza, die durch sehr hohe Sterblichkeitsraten gekennzeichnet ist, zeigen sich bei Erkrankungen mit niedrigpathogenen Influenzaviren nur milde oder kaum Krankheitssymptome. Gefährlich für den Eintrag von Vogelgrippe in einen Geflügelbestand sind Wildenten oder Schwäne, weil diese kaum erkranken, aber viele Viren vor allem über den Kot ausscheiden. Daher ist es für Geflügelhalter:innen wichtig, den Kontakt zwischen eigenem Hausgeflügel zu Wildenten oder Schwänen zu verhindern.

In Österreich wurde noch nie eine Infektion des Menschen mit aviären Influenza-Viren nachgewiesen. Prinzipiell ist aber eine Infektion bei intensivem Kontakt mit infiziertem Geflügel bzw. anderen infizierten Tierarten möglich. Daher ist die Verwendung von Schutzausrüstung sowie das Einhalten von Hygienemaßnahmen für Personen, die direkten oder indirekten Kontakt zu potenziell mit aviärer Influenza infiziertem Hausgeflügel oder Wildvögeln haben, umso wichtiger, um eine Infektion bestmöglich zu verhindern. Weltweit betrachtet sind bereits Infektionen beim Menschen aufgetreten, beispielsweise im Jahr 2024 bei Personen, die Kontakt zu infizierten Milchrinderherden hatten. Eine Übertragung von einem Menschen zu einem anderen Menschen hat bislang allerdings noch nicht stattgefunden.

Neben Hausgeflügel (z.B. Hühner, Enten, Gänse,..) können Wildvögel (z.B. Möwen) betroffen sein. Auch Säugetiere (z.B. Schweine, Katzen, Füchse, Dachse, Marder,..) können sich infizieren und erkranken. Im Jahr 2024 wurden auch erstmals Infektionen bei Rindern in den USA nachgewiesen.

Nein, Geflügelpest betrifft das Rassegeflügel (dazu gehören auch alte Hühnerrassen wie z.B. Sulmtaler Hühner) genauso wie Lege-/Mastgeflügel. Es kommt auch immer wieder zu Ausbrüchen der Geflügelpest in Kleinsthaltungen. Auch bei Ausstellungen von Rassegeflügel ist besondere Vorsicht geboten und entsprechende Quarantänemaßnahmen nach der Ausstellung einzuhalten.

Nein, betroffene Tiere bzw. Tierbestände müssen getötet werden. Eine Behandlung ist nicht möglich bzw. verboten. Bei Verdacht auf Erkrankung muss der Tierarzt/die Tierärztin bzw. die Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt/-ärztin) verständigt werden.

Grundsätzlich war bisher die Impfung gegen Geflügelpest auf EU-Ebene verboten. Seit kurzem ist eine Impfung in EU-Mitgliedsstaaten rechtlich unter strengen Auflagen möglich. Dies ist allerdings üblicherweise mit wirtschaftlichen Nachteilen (Exportsperren!) in andere Länder verbunden. Daher ist in Österreich die Impfung nicht erlaubt. Stattdessen wird wie bisher auf eine Überwachung und schnelle Bekämpfung betroffener Bestände gesetzt.

In Österreich wurde die Vogelgrippe noch nie beim Menschen nachgewiesen, in seltenen Fällen kann das Virus aber auch Menschen infizieren. Personen, die engen Kontakt zu Geflügel haben, sind einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Für solche Personen (Geflügeltierärzte/-tierärztinnen, Landwirt:innen, Schlachthofmitarbeiter:innen,..) ist es in jedem Fall sinnvoll, sich gegen die saisonale Influenza impfen zu lassen. Außerdem gibt es seit neuestem einen Impfstoff für den Menschen, der gegen die "Vogelgrippe" wirksam ist. Gerade die genannten Personen mit hohem Geflügelkontakt sollten über diese Impfung nachdenken und Rücksprache mit ihrem Arzt bzw. ihrer Ärztin halten.

Vorkommen und Übertragung

Die Geflügelpest ist sehr ansteckend. Kranke Tiere scheiden mit Kot, Speichel, Tränenflüssigkeit und Nasensekret - also allen Körperausscheidungen - massenhaft Virus aus. Die Ansteckung von Geflügel erfolgt durch direkten Kontakt mit kranken Tieren, deren Ausscheidungen oder durch Kontakt mit infizierten Materialien, wie Dung, Transportkisten, Eierkartons, Gerätschaften und Fahrzeugen. Bei starker Staubentwicklung ist auch eine indirekte Ansteckung über die Luft möglich.

Häufig verschleppt der Mensch mit seiner Stallkleidung, dem Schuhwerk o.ä. den Erreger. Auch Wildvögel, insbesondere Wassergeflügel wie Wildenten oder Schwäne, können sich anstecken und den Erreger weitertragen. Dabei erkranken sie oft nicht sichtbar oder nur sehr mild. Dennoch scheiden sie massenhaft Viren über den Kot aus und können damit ein hohes Risiko für die eigenen Geflügelbestände bilden. Daher müssen Geflügelhalter:innen unbedingt darauf achten, sowohl den direkten, als auch den indirekten Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wassergeflügel zu vermeiden. Beim indirekten Kontakt ist vor allem Kot von Wassergeflügel, der über die Schuhe eingetragen wird, ein großes Infektionsrisiko.

Häufig verschleppt der Mensch mit seiner Stallkleidung, dem Schuhwerk o.ä. den Erreger. Auch Wildvögel, insbesondere Wassergeflügel wie Wildenten oder Schwäne, können sich anstecken und den Erreger weitertragen. Dabei erkranken sie oft nicht sichtbar oder nur sehr mild. Dennoch scheiden sie massenhaft Viren über den Kot aus und können damit ein hohes Risiko für die eigenen Geflügelbestände bilden. Daher müssen Geflügelhalter:innen unbedingt darauf achten, sowohl den direkten, als auch den indirekten Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wassergeflügel zu vermeiden. Beim indirekten Kontakt ist vor allem Kot von Wassergeflügel, der über die Schuhe eingetragen wird, ein großes Infektionsrisiko.

Die Erreger der Geflügelpest kommen weltweit vor.

In Europa gab es in den vergangenen Jahren (bis etwa 2020) mehrere Ausbruchswellen, die zeitlich mit dem Wildvogelzug aus dem europäischen Teil Russlands zusammenfielen. Diese Wellen zogen sich bis ins Frühjahr, der darauffolgende Sommer verlief ruhig - ohne Fälle von Geflügelpest. Seit etwa 2021 gibt es allerdings - vor allem in den nordischen Ländern - ein anhaltendes Geflügelpestgeschehen in Wildvögeln (Enten, Gänsen,.), auch während des Sommers. Daraus hat sich der Geflügelpest-Subtyp H5N1 als vorherrschender Typ herauskristallisiert und dominiert seitdem das ganzjährig in Europa herrschende Seuchengeschehen.

In Österreich gibt es immer wieder sporadische Ausbrüche. Beispielsweise wurde der Erreger in der Saison 2023/2024 in fast allen Bundesländern bei Wildvögeln festgestellt. Außerdem gab es Ausbrüche in vier Geflügelhaltungen. Insbesondere Hobbytierhaltungen waren davon betroffen. In der Saison (2024/2025) wurden mehrere Ausbrüche von HPAI auch in größeren Geflügelbetrieben bestätigt. Auch Wildvögel und eine Hobbyhaltung waren von HPAI betroffen.

In der akteullen Saison (2025/2026) wurden bereits zwei Geflügelpest-Fälle bei Hausgeflügel festgestellt. Außerdem wurden seit Ende September 2025 wurden HPAI-positive Wildvögel in mehreren Bundesländern bestätigt - darunter in Kärnten (Bezirk Feldkirchen), Niederösterreich (Gmünd, Horn, Amstetten) und in Oberösterreich (Bezirk Linz-Land). Die Nachweise betreffen vorwiegend Schwäne.

Aktuelle Informationen zur Vogelgrippe inklusive aktueller Fallenzahlen finden sich auf der AGES-Homepage.

In der akteullen Saison (2025/2026) wurden bereits zwei Geflügelpest-Fälle bei Hausgeflügel festgestellt. Außerdem wurden seit Ende September 2025 wurden HPAI-positive Wildvögel in mehreren Bundesländern bestätigt - darunter in Kärnten (Bezirk Feldkirchen), Niederösterreich (Gmünd, Horn, Amstetten) und in Oberösterreich (Bezirk Linz-Land). Die Nachweise betreffen vorwiegend Schwäne.

Aktuelle Informationen zur Vogelgrippe inklusive aktueller Fallenzahlen finden sich auf der AGES-Homepage.

Das Risiko eines Ausbruchs verändert sich über das Jahr, denn die Vogelgrippe (ähnlich zur menschlichen Grippe) zeigt eine gewisse Saisonalität und kommt in den kälteren Monaten gehäuft vor. Das hängt auch mit den Zugvögeln zusammen, die im Herbst in Richtung wärmerer Länder fliegen und dabei die Vogelgrippe verbreiten können (zum Teil über sehr große Distanzen). Zusätzlich bleibt das Virus im Winter länger infektionsfähig - durch Wärme bzw. UV-Strahlung wird es schnell "unschädlich gemacht" (inaktiviert). Aber Vorsicht: Durch engen Kontakt zwischen Wildvögeln und Geflügelbeständen und durch veränderte klimatische Bedingungen kann es auch in den Sommermonaten zu Ausbrüchen von Geflügelpest kommen. Die typische Saisonalität hat durch den Klimawandel bereits jetzt europaweit abgenommen.

Auch wenn Sie nur wenige Tiere halten, sollten Sie sich über die Risiken und Maßnahmen zum Schutz Ihrer Tiere vor der Geflügelpest informieren. Auch als Kleinsthalter:in haben Sie eine wichtige Funktion, damit es zu keinem Ausbruch der Geflügelpest kommt und das Risiko für umliegende Erwerbsbetriebe möglichst gering gehalten wird.

Auch Grundsätze der Biosicherheit können von Kleinbetrieben eingehalten werden: zum Schutz der eigenen Tiere bzw. auch der eigenen Gesundheit.

Sinnvolle Maßnahmen können umfassen:

Auch Grundsätze der Biosicherheit können von Kleinbetrieben eingehalten werden: zum Schutz der eigenen Tiere bzw. auch der eigenen Gesundheit.

Sinnvolle Maßnahmen können umfassen:

- Verwendung von eigenen Stiefeln (und idealerweise eigener Kleidung) für den Hühnerstall

- Quarantäne neu zugekaufter Hühner

- Kontakt zu Wildvögeln und deren Ausscheidungen minimieren bzw. verhindern

- Erhöhte Todeszahlen melden

- Keine Eierschalen von fremden Herden verfüttern; keine gebrauchten Eierkartons in den Stall bringen

- Regelmäßige Schadnagerbekämpfung

Schadnager spielen eine indirekte Rolle bei der Übertragung der Geflügelpest. Sie sind nicht die Hauptüberträger des Virus, aber sie können dazu beitragen, das Virus zu verbreiten, beispielsweise über Kontakt zu Wildvögeln und Futter des Nutzgeflügels bzw. durch Nisten im Misthaufen eines infizierten Geflügelbestands. Daher muss der Mist auf Seuchenbetrieben sicher vor Schadnagern gelagert werden, da es sonst zu einer Verschleppung der Seuche kommen kann.

Verendet aufgefundene Wasservögel oder Raubvögel müssen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde (Amtstierarzt/Amtstierärztin) unverzüglich gemeldet werden. Solche Tiere sollen nicht berührt und am Fundort belassen werden. Die Bergung und weitere Untersuchungen werden von der Behörde veranlasst. Bitte auch die Koordinaten des Fundortes der Behörde weitergeben. Für weitere Informationen darf auf das Video der AGES zu Wildvogelfunden verwiesen werden.

- Hohe Sterblichkeit bei Hühnervögeln*

- Blutungen an Innenorganen, Kammspitzen und Ständern

- Ödeme (Anschwellung) im Kopfbereich

- Ausgeprägter Rückgang der Legeleistung

- Deutlich reduzierte Wasser- und Futteraufnahme

- Mattigkeit und Fieber

- Durchfall

- Atembeschwerden bis zur Atemnot

Bei Verdacht auf die Erkrankung ist der Betreuungstierarzt/-tierärztin bzw. die Behörde (Amtstierarzt/-tierärztin) zu kontaktieren!

Zur vorbeugenden Desinfektion gegen das Vogelgrippe-Influenzavirus sollen nur geprüfte chemische Desinfektionsmittel verwendet werden. Eine Liste an geeigneten Mitteln zur (vorbeugenden) Desinfektion der Influenzaviren kann auf der DVG Website abgerufen werden. Für Desinfektionsmittel gegen die aviäre Influenza muss in der Datenbank beim Wirkungsbereich "7b Behüllte Viren (begrenzte Viruzidie)" ausgewählt werden. Beispielsweise eignen sich Desinfektionsmittel auf Basis von Peressigsäure oder auch Branntkalk (nur draußen anwendbar). Bei der Anwendung von Desinfektionsmitteln muss grundsätzlich auf die richtige Konzentration und Einwirkzeit geachtet werden. Bei kühlen Temperaturen muss zum Teil (wirkstoffabhängig) die Konzentration des Desinfektionsmittels erhöht werden, um dieselbe Wirkung zu erzielen. Außerdem ist eine gründliche Reinigung vor der Desinfektion essentiell, denn "Dreck kann nicht desinfiziert werden". Die Desinfektionsmittellösungen sind regelmäßig (nach Herstellerangaben) zu erneuern, ansonsten sind sie nicht mehr ausreichend wirksam. Die Desinfektion von Stiefeln mittels Desinfektionsmatten ist aufgrund der kurzen Einwirkzeit nicht ausreichend wirksam und wird generell nicht empfohlen.

Weitere Informationen zu Desinfektionsmitteln finden sich auch auf der DVG-Homepage.

Weitere Informationen zu Desinfektionsmitteln finden sich auch auf der DVG-Homepage.

Behördliche Maßnahmen

Ja, es gibt ein europaweites Überwachungsprogramm, das aus einem aktiven und einem passiven Teil besteht. In Österreich wurden 2023 über 5.600 Geflügelproben auf das Virus untersucht. Die Proben stammen schwerpunktmäßig aus Betrieben mit Freilandhaltung und es werden verschiedene Geflügelspezies (Legehennen, Gänse, Straußen,..) untersucht. Dabei konnten im Jahr 2023 keine Antikörper gegen das Virus nachgewiesen werden. Das bedeutet, dass die beprobten Tiere bislang keinen Kontakt zu den Influenza-Viren hatten. Beim passiven Überwachungsprogramm werden tot aufgefundene Wildvögel untersucht, beispielsweise wurden im Jahr 2023 fast 1.000 Proben von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) untersucht.

Gemäß Vogelgesundheitsverordnung können Regionen in Österreich als Gebiete mit erhöhtem bzw. stark erhöhtem Geflügelpestrisiko klassifiziert werden. Die betroffenen Regionen können im RIS in der jeweiligen Kundmachung nachgelesen werden. Die Information findet sich außerdem auch zeitnah auf der Website der Landwirtschaftskammern.

Besondere Schutzmaßnahmen in diesen Gebieten sind auch für Hobby- und Kleinhaltungen (<50 Tiere) rechtlich verpflichtend umzusetzen:

Besondere Schutzmaßnahmen in diesen Gebieten sind auch für Hobby- und Kleinhaltungen (<50 Tiere) rechtlich verpflichtend umzusetzen:

- Enten und Gänse sind von anderen Vögeln getrennt zu halten (sowohl direkter, als auch indirekter Kontakt muss ausgeschlossen werden)

- Geflügel ist vor dem Kontakt mit Wildvögeln zu schützen (Netze, Dächer oder andere geeignete Mittel) ODER die Fütterung und Tränkung der Tiere darf nur im Stall oder unter einem Unterstand erfolgen, der das Zufliegen von Wildvögeln erschwert und verhindert, dass Wildvögel mit Futter und Wasser, das für Geflügel bestimmt ist, in Berührung kommen UND Ausläufe müssen gegenüber Oberflächengewässern, wo sich Wildvögel aufhalten könnten, abgezäunt sein.

- Tränkung der Tiere darf nicht mit Wasser aus Sammelbecken für Oberflächenwasser, zu dem Wildvögel Zugang haben, erfolgen.

- Die Reinigung und Desinfektion der Beförderungsmittel, Ladeplätze und Gerätschaften hat mit besonderer Sorgfalt zu erfolgen.

- Bei Abfall der Futter-, Wasseraufnahme (>20%) oder Legeleistung (>5% für mehr als zwei Tage) sowie erhöhter Sterblichkeit (>3%) ist verpflichtend die Behörde zu informieren.

- Gehaltene Vögel sind dauerhaft in Stallungen oder geschlossenen Haltungsvorrichtungen (mind. oben abgedeckt) zu halten ("Stallpflicht")

- Ausgenommen von der Stallpflicht sind: Betriebe oder Haushalte, in denen weniger als 50 Vögel oder ausschließlich Heimtiere gehalten werden und die Bedingungen bei erhöhtem Geflügelpestrisiko (Verhinderung des Kontakts von Wildvögeln zu gehaltenen Vögeln, siehe vorhergehende Frage) eingehalten werden.

- Kontaktieren Sie Ihre Tierärztin/Ihren Tierarzt, wenn Ihre Tiere nicht gesund erscheinen.

- Achten Sie beim Kauf von Tieren auf Krankheitsanzeichen.

- Halten Sie zugekaufte Tiere die ersten zwei Wochen strikt getrennt von Ihren Tieren (Quarantäne) und verwenden Sie bei deren Betreuung gesonderte Kleidung/Schuhwerk/Gegenstände.

- Beschränken Sie den Zutritt zu Ihren Tieren auf Personen, die unbedingt notwendig sind.

- Wechseln Sie vor und nach Betreten Ihrer Tierhaltung strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung sowie zwischen Straßen- und Stallschuhwerk.

- Waschen und desinfizieren Sie sich vor dem Betreten Ihrer Tierhaltung die Hände.

- Reinigen und desinfizieren Sie Gegenstände vor dem Einbringen in Ihre Tierhaltung.

- Lagern Sie Futter und Einstreu geschützt vor Wildvögeln.

- Entfernen Sie regelmäßig Futterreste.

- Verfüttern Sie keine Eierschalen von gekauften Eiern.

- Führen Sie regelmäßig eine Schadnagerbekämpfung durch.

Ein Ausbruch der Geflügelpest hat weitreichende Folgen für den betroffenen Betrieb. Es kommt zu folgenden behördlichen Maßnahmen:

- Behördliche Sperre des betroffenen Betriebs

- Keulung (Tötung) aller empfänglichen Tiere im Seuchenbetrieb: Die Keulung wird durch die Behörde durchgeführt bzw. von dieser veranlasst, der Betrieb muss sich allerdings selbst um das Fangen der Tiere kümmern und rechtzeitig (Absprache mit Behörde) geeignetes Fangpersonal organisieren. Achtung: Diese Personen sollten auf keinen Fall danach Kontakt zu anderen Geflügelbetrieben haben.

- Unschädliche Beseitigung der Tierkadaver sowie Reinigung und Desinfektion des Betriebs

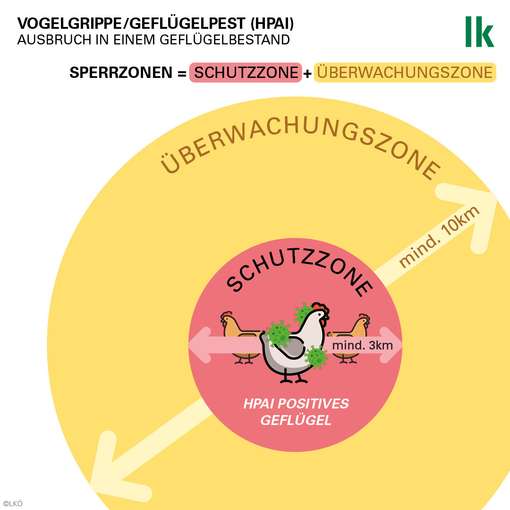

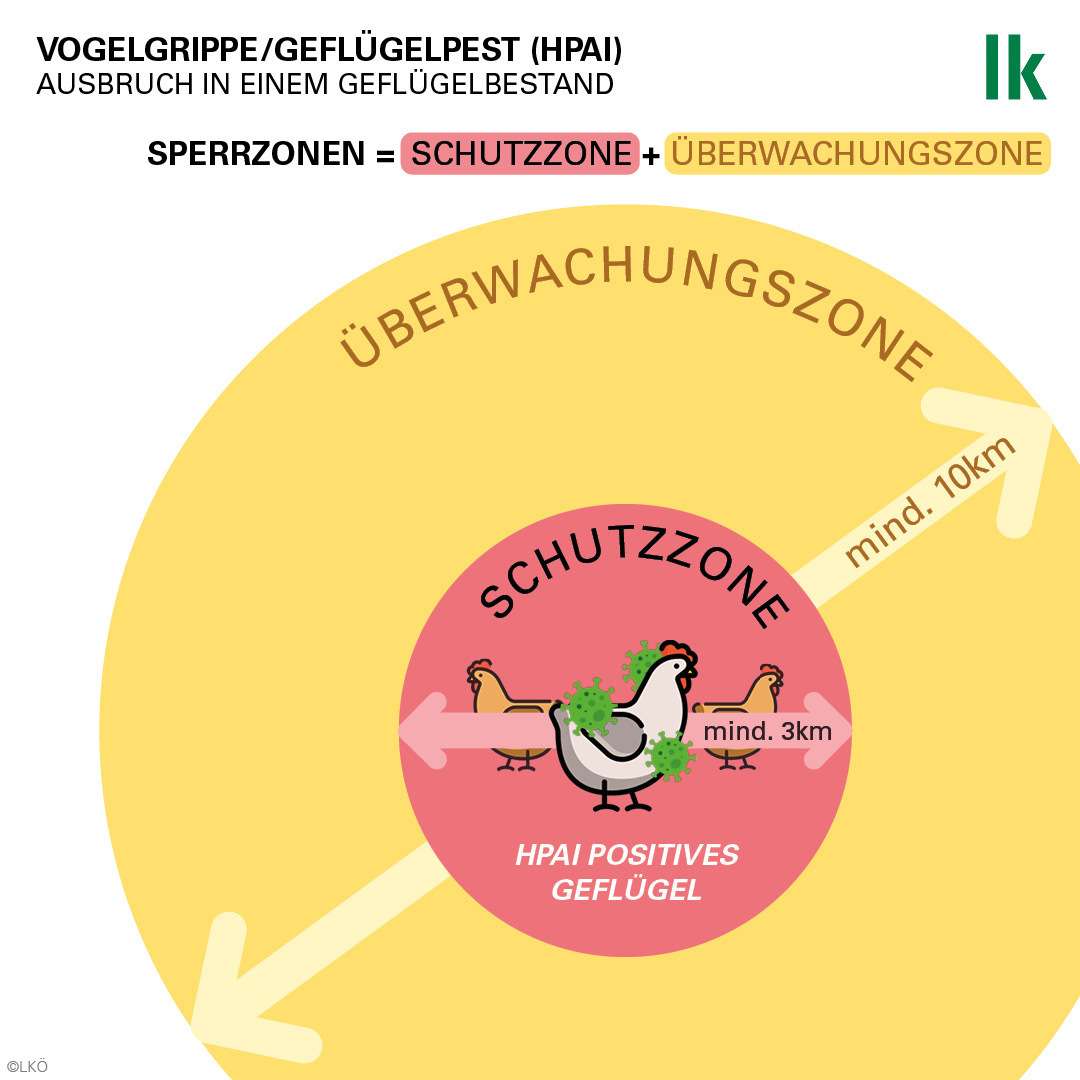

- Einrichtung einer Schutzzone (Mindestradius 3 km um den Seuchenbetrieb) und einer Überwachungszone (Mindestradius 10 km um den Seuchenbetrieb) um den Betrieb

- Handelsrestriktionen für den betroffenen Betrieb bzw. für die Betriebe in den Sperrzonen

Die Reinigung und Desinfektion soll nicht vom Betriebsführer des Seuchenbetriebs durchgeführt werden, denn es gibt strenge Vorgaben seitens der zuständigen Behörde. Nur professionelle Unternehmen sind zur Durchführung der Reinigung und Desinfektion geeignet - die Kosten werden im Rahmen der Seuchenbekämpfung vom Bund übernommen. Da der Kot des Geflügels hohe Mengen an Virus enthält, müssen besondere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden, damit der Mist keine Gefahr der Verbreitung von Vogelgrippe darstellt. Hierzu gibt es einen Erlass des Gesundheitsministeriums.

Dabei kann im Wesentlichen zwischen zwei Varianten zum Umgang mit Mist unterschieden werden. Beiden Varianten ist gemein, dass der Mist zumindest 14 Tage im Stall verbleiben muss ("Cooling-off Periode"). Am ersten Tag der Lagerung wird er oberflächlich mit Desinfektionsmittel getränkt und der Stall so verschlossen, dass er von Unbefugten nicht betreten werden kann.

Bei der ersten Variante verbleibt der Mist generell im Stall, und zwar für insgesamt mind. 42 Tage - solange braucht das Virus bei 4°C um nicht mehr infektiös zu sein. Danach kann der Mist aus dem Stall verbracht werden und regulär weiterverwendet werden, da das Virus ausreichend inaktiviert wurde und keine Tiere mehr infizieren kann. Eine Woche nach der ersten Reinigung und Desinfektion muss eine zweite gründliche Reinigung und Desinfektion stattfinden. Drei Wochen nach der finalen Reinigung und Desinfektion dürfen eine geringe Anzahl von Tieren versuchsweise eingestallt werden. Diese stehen unter engmaschiger behördlicher Überwachung. Erst wenn diese keine Symptome der Vogelgrippe zeigen, darf der Stall wieder voll besetzt werden.

Bei der zweiten Variante kann der Mist nach der "Cooling off Periode" aus dem Stall verbracht werden und außerhalb des Stalls gelagert werden. Hier ist darauf zu achten, dass er ausreichend abgedeckt ist, so dass weder Vögel noch Schadnager Zugang zum Mist haben. Im Stall findet anschließend eine Reinigung und Desinfektion statt. Das verwendete Wasser muss aufgefangen werden und es ist sicherzustellen, dass kein Risiko zur Verbreitung der Seuche besteht. Bei der zweiten Variante muss das Waschwasser für mindestens 42 Tage in geschlossenen Behälter am Betriebsgelände gelagert werden. Nach insgesamt 49 Tagen findet die finale Reinigung und Desinfektion bei der zweiten Variante statt. Drei Wochen danach dürfen auch hier eine geringe Anzahl von Tieren versuchsweise eingestallt werden. Diese stehen unter engmaschiger behördlicher Überwachung. Erst wenn diese keine Symptome der Vogelgrippe zeigen, darf der Stall wieder voll besetzt werden.

Dabei kann im Wesentlichen zwischen zwei Varianten zum Umgang mit Mist unterschieden werden. Beiden Varianten ist gemein, dass der Mist zumindest 14 Tage im Stall verbleiben muss ("Cooling-off Periode"). Am ersten Tag der Lagerung wird er oberflächlich mit Desinfektionsmittel getränkt und der Stall so verschlossen, dass er von Unbefugten nicht betreten werden kann.

Bei der ersten Variante verbleibt der Mist generell im Stall, und zwar für insgesamt mind. 42 Tage - solange braucht das Virus bei 4°C um nicht mehr infektiös zu sein. Danach kann der Mist aus dem Stall verbracht werden und regulär weiterverwendet werden, da das Virus ausreichend inaktiviert wurde und keine Tiere mehr infizieren kann. Eine Woche nach der ersten Reinigung und Desinfektion muss eine zweite gründliche Reinigung und Desinfektion stattfinden. Drei Wochen nach der finalen Reinigung und Desinfektion dürfen eine geringe Anzahl von Tieren versuchsweise eingestallt werden. Diese stehen unter engmaschiger behördlicher Überwachung. Erst wenn diese keine Symptome der Vogelgrippe zeigen, darf der Stall wieder voll besetzt werden.

Bei der zweiten Variante kann der Mist nach der "Cooling off Periode" aus dem Stall verbracht werden und außerhalb des Stalls gelagert werden. Hier ist darauf zu achten, dass er ausreichend abgedeckt ist, so dass weder Vögel noch Schadnager Zugang zum Mist haben. Im Stall findet anschließend eine Reinigung und Desinfektion statt. Das verwendete Wasser muss aufgefangen werden und es ist sicherzustellen, dass kein Risiko zur Verbreitung der Seuche besteht. Bei der zweiten Variante muss das Waschwasser für mindestens 42 Tage in geschlossenen Behälter am Betriebsgelände gelagert werden. Nach insgesamt 49 Tagen findet die finale Reinigung und Desinfektion bei der zweiten Variante statt. Drei Wochen danach dürfen auch hier eine geringe Anzahl von Tieren versuchsweise eingestallt werden. Diese stehen unter engmaschiger behördlicher Überwachung. Erst wenn diese keine Symptome der Vogelgrippe zeigen, darf der Stall wieder voll besetzt werden.

Im Fall eines positiven Nachweises von Geflügelpest in einem Geflügelbetrieb sind von der Behörde Schutz- und Überwachungszonen (SZ und ÜZ) einzurichten, die mindestens 21 bzw. 30 Tage ab dem Zeitpunkt der vorläufigen Reinigung und Desinfektion des Ausbruchsbetriebs aufrecht bleiben. Schutz- und Überwachungszone gemeinsam bilden die "Sperrzone".

Die Größe der Schutzzone beträgt mindestens 3 km um den Seuchenbetrieb für mindestens 21* Tage - nach 21 Tagen geht die Schutzzone in die Überwachungszone über. Das heißt, die Maßnahmen werden für die restlichen Tage angepasst - damit gelten weniger strenge Auflagen als in der Schutzzone.

Die Größe der Überwachungszone beträgt mindestens 10 km um den Betrieb für mindestens 30* Tage.

(*dabei handelt es sich um Mindestangaben, diese können bei Bedarf immer verlängert werden.)

Die Größe der Schutzzone beträgt mindestens 3 km um den Seuchenbetrieb für mindestens 21* Tage - nach 21 Tagen geht die Schutzzone in die Überwachungszone über. Das heißt, die Maßnahmen werden für die restlichen Tage angepasst - damit gelten weniger strenge Auflagen als in der Schutzzone.

Die Größe der Überwachungszone beträgt mindestens 10 km um den Betrieb für mindestens 30* Tage.

(*dabei handelt es sich um Mindestangaben, diese können bei Bedarf immer verlängert werden.)

- Betriebe, die Tiere bestimmter Arten (u.a. Geflügel) halten, müssen unter anderem für Folgendes sorgen:

- Das gehaltene Geflügel ist so abzusondern (z.B.: in Ställen), dass es vor dem Kontakt mit Wildvögeln geschützt ist. Dies gilt unabhängig von der Bestandsgröße, das bedeutet, dass die Aufstallungsverpflichtung grundsätzlich auch für Kleinstbetriebe gilt (unabhängig von der gehaltenen Tierzahl).

- Der Betrieb hat die Anzahl der Personen, die mit den Tieren in Berührung kommen auf das erforderliche Ausmaß zu reduzieren und geeignete Maßnahmen zu treffen, um das Risiko der HPAI Übertragung auf ein Minimum zu reduzieren. Das bedeutet, dass alle Personen, die Geflügelstallungen betreten, angemessene Biosicherheitsmaßnahmen (z.B.: Desinfektion an Ein- und Ausgängen der Stallungen) einhalten müssen. Kontakt zu anderen Geflügelbetrieben muss von diesen Personen unbedingt vermieden werden.

- Betriebsbesuche sind zu dokumentieren, allerdings nur, wenn die Personen Zugang zu den Bereichen haben, in denen die Tiere gehalten werden.

- Auf alle Fahrzeuge, die den Betrieb verlassen, sind geeignete Desinfektionsmittel anzuwenden.

- Sollte es zu einer erhöhten Sterblichkeit, einem erhöhten Krankheitsvorkommen oder einem Rückgang der Produktionsdaten (z.B. Legeleistung) von Geflügel im Betrieb kommen, ist dies unmittelbar der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu melden.

- Die Maßnahmen gelten nicht nur für "Geflügel", sondern insgesamt für Tiere der Gattung "Aves", das heißt sie gelten für alle Vögel, auch in Gefangenschaft gehaltene Vögel.

- Verbringungen von gehaltenen Tieren bestimmter Arten aus Betrieben in der Sperrzone

- Verbringungen von gehaltenen Tieren bestimmter Arten in Betriebe in der Sperrzone

- Aufstockung von Wild bestimmter Arten

- Die o.g. Beschränkungen beziehen sich wieder auf die Tiergattung "Aves", d.h. alle Vogelartigen (inkl. Enten, Gänse, Hühner, Wachteln, Puten, usw.) sind davon betroffen, aber keine Säugetiere (z.B. Rind, Schwein,..).

- Verbringung von frischem Fleisch aus Schlachthöfen oder Wildbearbeitungsbetrieben in der Sperrzone

- Verbringung von Schlachtnebenerzeugnissen aus Schlachthöfen oder Wildbearbeitungsbetrieben in der Sperrzone

- Verbringung von Fleischerzeugnissen aus frischem Fleisch bestimmter Tierarten aus Betrieben in der Sperrzone

- Verbringung von tierischen Nebenprodukten bestimmter Tierarten aus Betrieben in der Sperrzone

- Verbringungen von Eiern für den menschlichen Verzehr aus Betrieben in der Sperrzone

- Verbringung von Bruteiern in Betriebe und aus Betrieben in der Sperrzone

- Messen, Märkte, Tierschauen und andere Veranstaltungen, wo Tiere bestimmter Arten zusammenkommen (inkl. deren Abholung und Verteilung) sind verboten.

Die Direktvermarktung ist weiterhin möglich, wenn bestimmte Punkte eingehalten werden:

Das Fleisch muss "aus bäuerlicher Schlachtung" stammen und mit Namen, Adresse und Schlachtdatum gekennzeichnet sein. Es darf nur innerhalb Österreichs in Verkehr gebracht werden.

- Die Geflügelstallungen dürfen nicht von betriebsfremden Personen betreten werden.

- Eine gute räumliche Trennung zwischen dem Verkauf der Produkte und den Stallungen, sowie dem Futterlager/Equipment muss erfolgen. Beispielsweise kann dies durch einen Verkaufsstand oder Automat in Entfernung zu den Stallungen sichergestellt werden. Ein Selbstbedienungs-Kühlschrank IM Stall ist in diesem Fall nicht geeignet.

Das Fleisch muss "aus bäuerlicher Schlachtung" stammen und mit Namen, Adresse und Schlachtdatum gekennzeichnet sein. Es darf nur innerhalb Österreichs in Verkehr gebracht werden.

Verbringungsmöglichkeiten im Seuchenfall

Grundsätzlich ist eine Verbringung von Tieren bestimmter Arten in der Schutzzone verboten, es kann aber um eine Ausnahmegenehmigung bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angesucht werden. Für jede Ausnahme muss ein besonderer Grund vorliegen (z.B. Verbringung zur Schlachtung,..).

Außerdem müssen folgende allgemeine Bedingungen erfüllt sein:

Außerdem müssen folgende allgemeine Bedingungen erfüllt sein:

- Antrag bei der Bezirksverwaltungsbehörde muss eingereicht werden → diese führt eine Risikobewertung durch

- Verbringung darf ausschließlich auf benannten Strecken erfolgen - vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben mit Tieren gelisteter Arten

- Verbringungen ohne Entladen oder Unterbrechung der Fahrt

Grundsätzlich ist eine Verbringung von Tieren bestimmter Arten in der Überwachungszone verboten, es kann aber um eine Ausnahmegenehmigung bei der Bezirksverwaltungsbehörde angesucht werden. Für jede Ausnahme muss ein besonderer Grund vorliegen (z.B. Verbringung zur Schlachtung,..). Die Bedingungen für die Ausnahmen sind in der Schutzzone strenger geregelt, als in der Überwachungszone.

Folgende allgemeine Bedingungen müssen in jedem Fall erfüllt sein:

Folgende allgemeine Bedingungen müssen in jedem Fall erfüllt sein:

- Antrag bei der Bezirksverwaltungsbehörde muss eingereicht werden → diese führt eine Risikobewertung durch

- Verbringung darf ausschließlich auf benannten Strecken erfolgen - vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben mit Tieren gelisteter Arten

- Verbringungen ohne Entladen oder Unterbrechung der Fahrt

Folgende allgemeine Bedingungen müssen in jedem Fall erfüllt sein:

- Antrag bei der Bezirksverwaltungsbehörde muss eingereicht werden → diese führt eine Risikobewertung durch

- Verbringung darf ausschließlich auf benannten Strecken erfolgen - vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben mit Tieren gelisteter Arten

- Verbringungen ohne Entladen oder Unterbrechung der Fahrt

- Verbringung zur Schlachtung

- Verbringung von Geflügel

- Verbringung von Bruteiern

- Verbringung von Fleisch

- Verbringung von Eiern für den menschlichen Verzehr

- Verbringung von Gülle etc,…

Die Sperrzonen werden mittels Verordnung des Gesundheitsministeriums in den amtlichen Veterinärnachrichten (AVN) kundgemacht. Geflügelbetriebe sollten sich aktiv über die aktuellen Sperrzonen informieren. Es gibt Hilfstools in den Bundesländern wie z.B. in Niederösterreich. Im Tool sind die Sperrzonen und die Risikogebiete entsprechend markiert. Auch die gemeldeten Vogelhaltungen finden sich nach Hinein"zoomen" als Punkte in den Zonen. Klickt man auf einen Punkt und wählt "Vogelgrippe - Registrierte Vogelhaltungen" aus, wird die entsprechende LFBIS-Nummer angezeigt. Damit kann man feststellen, ob der eigene Betrieb in einer Sperrzone liegt. Auch die QGV oder die Landwirtschaftskammern können Ihnen hier gerne weiterhelfen. Ein Bescheid selbst ergeht nur an den Betrieb, in dem ein Ausbruch der Geflügelpest bestätigt wurde.

In der Schutzzone wird jeder Betrieb mit empfänglichen Tieren vom Amtstierarzt kontrolliert.

In der Überwachungszone wird stichprobenartig (risikobasiert) kontrolliert.

Der Betrieb ist grundsätzlich verpflichtet eine amtliche Kontrolle zuzulassen.

In der Überwachungszone wird stichprobenartig (risikobasiert) kontrolliert.

Der Betrieb ist grundsätzlich verpflichtet eine amtliche Kontrolle zuzulassen.

Maßnahmen für Elterntierbetriebe und Brütereien

Nein, erst nach Aufhebung der Zonen ist das Einbringen von lebendem Geflügel zur Bestandsaufstockung wieder erlaubt. Auch Ausnahmegenehmigungen für Betriebe sind in diesem Fall generell rechtlich nicht möglich.

Die Verbringung in eine Brüterei in der ÜZ oder in einen Betrieb, in dem "inhouse" bebrütet wird in der Zone, kann genehmigt werden. (Dies ist auch außerhalb der Überwachungszone möglich).

Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten:

Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten:

- Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde

- Risikobewertung durch die Behörde

- Klinische Untersuchung

- Transport ohne Entladen oder Unterbrechung, vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben

- Allgemeine Bedingungen

- Brüterei nur innerhalb von Österreich

- Elterntierbestände klinisch untersucht und beprobt

- Bruteier und Verpackung desinfiziert

- Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt

- Transportmittel sind behördlich verplombt

- Allgemeine Bedingungen

- Betrieb nur innerhalb von Österreich

- Elterntierbestände klinisch untersucht und beprobt

- das Geflügel bleibt 21 Tage im Betrieb (amtliche Überwachung)

- Bruteier und Verpackung desinfiziert

- Rückverfolgbarkeit ist sichergestellt - Transportmittel sind behördlich verplombt

Es müssen nur die allgemeinen Bedingungen eingehalten werden. Befindet sich der Elterntierbetrieb in der Schutzzone, müssen auch die Bedingungen des Art. 31 Abs. 2 eingehalten werden:

- Die Elterntierbestände, von denen die Bruteier stammen, wurden mit Negativbefund einer klinischen Untersuchung unterzogen und für Laboruntersuchungen beprobt;

- die Bruteier und ihre Verpackungen werden vor dem Versand desinfiziert und die Rückverfolgung der Eier kann jederzeit sichergestellt werden; und

- die Bruteier müssen in von der zuständigen Behörde verplombten Transportmitteln transportiert werden

Es müssen nur die allgemeinen Bedingungen eingehalten werden.

Maßnahmen für Aufzuchtbetriebe

Nein, erst nach Aufhebung der Zonen ist das Einbringen von lebendem Geflügel zur Bestandsaufstockung wieder erlaubt. Es gibt rechtlich auch keine Möglichkeit für Ausnahmegenehmigungen in diesem Fall.

Nein, die Verbringung von Tieren empfänglicher Arten - und damit von Küken - ist verboten.

Maßnahmen für Legehennenbetriebe

Nein, erst nach Aufhebung der Zonen ist das Einbringen von lebendem Geflügel zur Bestandsaufstockung wieder erlaubt. Es gibt rechtlich auch keine Möglichkeit für Ausnahmegenehmigungen in diesem Fall.

Ja, das ist prinzipiell möglich, folgende Bestimmungen müssen erfüllt werden:

- Allgemeine Bedingungen

- Verwendung einer Einwegverpackung

Ja, das ist möglich, es müssen die allgemeinen Bestimmungen erfüllt werden.

Falls man selbst eine zugelassene Packstelle betreibt, ist zusätzlich zur Abgabe an Endverbraucher auch eine Lieferung der Eier zu anderen Zwecken ohne behördliche Genehmigung möglich.

Falls man selbst keine zugelassene Packstelle betreibt, kann die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag eine bescheidmäßige Genehmigung zur direkten Verbringung der Eier an eine zugelassene Packstelle genehmigen, wenn sichergestellt ist, dass die Eier in einer Einwegverpackung transportiert und alle von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Die Packstelle muss der Verbringung zustimmen. Derartige Anträge sind mindestens 48 Stunden vor der geplanten Verbringung schriftlich bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen und müssen eine Zustimmungserklärung der Betreibenden der Packstelle enthalten.

Falls man selbst keine zugelassene Packstelle betreibt, kann die Bezirksverwaltungsbehörde auf Antrag eine bescheidmäßige Genehmigung zur direkten Verbringung der Eier an eine zugelassene Packstelle genehmigen, wenn sichergestellt ist, dass die Eier in einer Einwegverpackung transportiert und alle von der zuständigen Behörde vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Die Packstelle muss der Verbringung zustimmen. Derartige Anträge sind mindestens 48 Stunden vor der geplanten Verbringung schriftlich bei der örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einzubringen und müssen eine Zustimmungserklärung der Betreibenden der Packstelle enthalten.

Auf Antrag kann die Bezirksverwaltungsbehörde eine bescheidmäßige Genehmigung zur Verbringung in einen möglichst nahe gelegenen Schlachthof erteilen.

Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten:

Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten:

- Einbringung eines schriftlichen Antrags mindestens 72 Stunden vor der geplanten Verbringung

- Klinische Untersuchung des Bestandes durch einen amtlichen Tierarzt

- behördliche Verplombung des Transportfahrzeugs (nur bei Betrieben der Schutzzone)

- Transport auf benannten Strecken (nur bei Betrieben der Schutzzone)

- Zustimmung des Schlachthofs und der dafür zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde

- Schlachtung getrennt von Tieren sonstiger Bestände spezielle Kennzeichnung des Fleisches

- kein Verbringen des Fleisches in andere Mitglieds- oder Drittstaaten

Für Eier zum menschlichen Verzehr:

In der Schutzzone gelten hierfür folgende Voraussetzungen:

In der Überwachungszone gelten hierfür folgende Voraussetzungen:

In der Schutzzone gelten hierfür folgende Voraussetzungen:

- Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde

- Risikobewertung durch die Behörde

- Klinische Untersuchung

- Transport ohne Entladen oder Unterbrechung, vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen

- oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben

- Verbringung ausschließlich auf benannten Strecken

In der Überwachungszone gelten hierfür folgende Voraussetzungen:

- Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde

- Risikobewertung durch die Behörde

- Klinische Untersuchung

- Transport ohne Entladen oder Unterbrechung, vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen

- oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben

- Verpackung in einer Einwegverpackung oder in einer leicht zu reinigen und desinfizierenden Verpackung

Maßnahmen für Mastbetriebe

Nein, erst nach Aufhebung der Zonen ist das Einbringen von lebendem Geflügel zur Bestandsaufstockung wieder erlaubt. Es gibt rechtlich auch keine Möglichkeit für Ausnahmegenehmigungen in diesem Fall.

Auf Antrag kann die Bezirksverwaltungsbehörde eine bescheidmäßige Genehmigung zur Verbringung in einen möglichst nahe gelegenen Schlachthof erteilen.

Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten:

Dabei sind folgende Vorgaben einzuhalten:

- Einbringung eines schriftlichen Antrags mindestens 72 Stunden vor der geplanten Verbringung

- Klinische Untersuchung des Bestandes durch einen amtlichen Tierarzt

- behördliche Verplombung des Transportfahrzeugs (nur bei Betrieben der Schutzzone)

- Transport auf benannten Strecken (nur bei Betrieben der Schutzzone)

- Zustimmung des Schlachthofs und der dafür zuständigen BH

- Schlachtung getrennt von Tieren sonstiger Bestände spezielle Kennzeichnung des Fleisches

- kein Verbringen des Fleisches in andere Mitglieds- oder Drittstaaten (nur bei Betrieben in der Schutzzone)

Maßnahmen Schlachthof

- Allgemeine Bedingungen

- so nah wie möglich am Herkunftsbetrieb innerhalb der Schutzzone (wenn nicht möglich → in der Überwachungszone; wenn nicht möglich → so nah wie möglich bei der Überwachungszone)

- Verplombung des Transportmittels

- Schlachtbetrieb muss Bezirksverwaltungsbehörde verständigen, da diese Aufsichtspflicht hat

- Getrennte Schlachtung (bestenfalls am Ende des Schlachttages)

- Allgemeine Bedingungen

- Trennung der Tiere, die aus der Schutzzone stammen von den anderen

- Trennung des gewonnenen Fleischs

- Reinigung und Desinfektion des Transportmittels unter Aufsicht

Es gelten die allgemeinen Bedingungen.

- Allgemeine Bedingungen

- so nah wie möglich am Betrieb in der Überwachungszone (wenn nicht möglich → so nah wie möglich an der Überwachungszone)

- Allgemeine Bedingungen

- Kennzeichnung

- nicht für einen anderen Mitgliedstaat bestimmt

- getrennte Haltung und Schlachtung (bestenfalls am Ende des Tages)

- getrennte Lagerung und Beförderung

- Ein Antrag ist grundsätzlich erforderlich, lediglich bei Fleisch, dass die Bedingungen des Art. 27 Abs. 3 erfüllt, ist dies nicht der Fall

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die in Bezug auf die betreffende Seuche im Einklang mit Anhang VII als sichere Waren gelten oder der entsprechenden Behandlung in Einklang mit Anhang VII unterzogen wurde (z.B. durch Wärmebehandlung des Produkts bei einer gewissen Temperatur)

- Erzeugnisse oder sonstige Materialien, durch die sich die Seuche ausbreiten dürfte, die vor Beginn des für die betreffende Seuche angegebenen Überwachungszeitraums - rückgerechnet ab dem Tag, an dem der Verdacht gemeldet wurde - gewonnen oder erzeugt wurden;

- in der Schutzzone hergestellte Erzeugnisse, die von gehaltenen Tieren gelisteter Arten gewonnen wurden:

- die außerhalb der Schutzzone gehalten und geschlachtet wurden; oder

- die außerhalb der Schutzzone gehalten und in der Schutzzone geschlachtet wurden;

- Folgeprodukte

Unter bestimmten Bedingungen kann eine Verbringung zur Schlachtung in eine Schutz- oder Überwachungszone genehmigt werden.

In der Schutzzone gelten hierfür folgende Voraussetzungen:

In der Schutzzone gelten hierfür folgende Voraussetzungen:

- Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde

- Risikobewertung durch die Behörde

- Klinische Untersuchung

- Transport ohne Entladen oder Unterbrechung

- vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben

- Verbringung ausschließlich auf benannten Strecken

- die Tiere müssen von anderen Tieren, die aus der Schutzzone stammen getrennt gehalten werden und getrennt (oder zu einem anderen Zeitpunkt) geschlachtet werden

- Das gewonnene frische Fleisch wird getrennt von frischem Fleisch, das von Tieren aus der Schutzzone gewonnen wurde, zerlegt, transportiert und gelagert

- Nach dem Entladen muss eine Reinigung und Desinfektion des Transportmittels unter amtlicher Aufsicht stattfinden

- Antrag an die Bezirksverwaltungsbehörde

- Risikobewertung durch die Behörde

- Klinische Untersuchung

- Transport ohne Entladen oder Unterbrechung

- vorzugsweise über die großen Verkehrsachsen oder Hauptschienenwege

- Meidung der näheren Umgebung von Betrieben

Entschädigung und Versicherung

Die öffentliche Hand kommt bei einer behördlich angeordneten Keulung für die nachfolgenden Kosten auf:

- gemeiner Tierwert (pauschaliert nach den gültigen Werttarifen)

- Abtransport und unschädliche Beseitigung der Kadaver und Abfälle

- Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen - für die Kosten der Durchführung (Personal, Materialien).

- Gegenstände, wie insbesondere Futtermittel und Produkte tierischer Herkunft (z.B. Eier und Fleisch), die im Zuge der behördlichen Reinigung und Desinfektion (gemeiner Wert) beschädigt oder vernichtet werden.

- Ertragsausfall für betroffene Tiere (Tagesentschädigungen bzw. bei Gänsen je nicht produzierter Einheit)

In diesem Fall bekommen Sie nur dann eine Entschädigung, wenn ihr Geflügelbetrieb und die aufgetretenen Schäden bzw. Zonen versichert sind. Im Falle einer Versicherung können Ertragsausfälle infolge dieser Ereignisse abgesichert sein:

- Einstallungsverbot von Tieren

- Einlegeverbot von Bruteiern bei Brütereien

- vorsorgliche, behördliche Herdentötungen

- Verbringungsverbot von Eiern

- Bei Betriebslage in Schutz- oder Überwachungszone (sofern versichert) ist eine Schadensmeldung sofort an versicherte Gruppe (z.B. QGV) oder direkt an die Versicherung (Schadensursache, die Anzahl der aktuell eingestallten Tiere und Angaben zur weiteren Vorgangsweise) zu richten.

- Pflicht zur Schadensminimierung (ehestmögliche Verbringungsmöglichkeiten bei der Bezirksverwaltungsbehörde beantragen).

- Übermittlung sämtlicher Dokumente über die angeordneten behördlichen Maßnahmen oder Genehmigungen für Verbringung und Vermarktung und sämtliche Untersuchungsergebnisse an die Versicherung.

Influenza-A-Viren der Subtypen H5 und H7.

- Elterntieraufzucht (Hühner, Enten, Gänse)

- Elterntierhaltung (Hühner, Enten, Gänse)

- Brüterei (Hühner, Enten, Gänse)

- Junghennenaufzucht

- Legehennenhaltung

- Masthühnerhaltung (Mast-Linie)

- Masthähnehaltung (Lege-Linie)

- Mastentenhaltung

- Mastgänsehaltung

- Putenhaltung

Ihre Prämie wird für Tierseuchen und infektiöse Tierkrankheiten zu 55% von Bund und Ländern gefördert.