Bio-Süßlupine

Lupinen zählen zur Gattung der Schmetterlingsblütler und kommen als Wildformern in vielen Regionen der Erde vor.

In Oberösterreich wird sie auch als "die Sojabohne des Mühlviertels bzw. Eiweißkönigin des Nordens“ bezeichnet. Hier tritt sie vorzugsweise an Waldrändern als Wildform auf, daher sind dies auch jene Standorte, welche für den Anbau zu bevorzugen sind.

Im Jahr 2000 wurden in Österreich auf 17 ha Lupinen angebaut, bis 2024 haben sich die Flächen auf 616 Hektar erhöht. Ein Großteil davon wird in Niederösterreich und Oberösterreich angebaut. Aufgrund der Züchtung von Sorten, welche über eine Toleranz zur Brennfleckenkrankheit verfügen bzw. nicht mehr so hohe Ansprüche an den Boden haben, steigen die Anbauflächen wieder. Weiters suchen viele Landwirtinnen und Landwirte in Lagen, wo kein Sojaanbau möglich ist, Alternativen, um den Eiweißbedarf zu decken.

Lupinen sind in ihrer Wildform relativ reich an giftigen Bitterstoffen (Alkaloiden) und wurden daher zunächst zur Verbesserung leichter Böden genutzt. Für die Bodenverbesserung spricht neben der Bodenlockerung durch ihr reich verzweigtes Pfahlwurzelsystem die Mobilisierung schwer löslicher Phosphatvorräte im Boden. Außerdem reichern Lupinen als Stickstoffsammler den Boden für die Nachfrucht mit Stickstoff an und minimieren so den Düngebedarf.

Lupinen sind Hülsenfrüchte und zeichnen sich durch hohe Eiweißgehalte im Korn und in der Grünmasse aus. Demzufolge sind sie zur Körnernutzung als auch zur Produktion von eiweißreichem Grünfutter zu verwenden.

Ein weiterer Vorteil der Lupine ist ihre günstige Proteinzusammensetzung. Der Bitterstoffgehalt (Alkaloide) sollte in der Tier- bzw. in der Humanernährung nicht über 0,02 % liegen. Wird die Lupine in der Tierfütterung verwendet, muss sie nicht getoastet werden.

In der Praxis werden drei Arten als landwirtschaftliche Kulturen angebaut: Schmalblättrige oder auch Blaue Lupine (Lupinus angustifolius), die Weiße Lupine (Lupinus albus), diese hat eine gewisse Toleranz gegenüber der Anthraknose, und die Gelbe Lupine (Lupinus luteus). Aufgrund des hohen Proteingehaltes (36 – 48 %) zählen Lupinen zu den bedeutendsten Eiweißlieferanten. Außerdem sind sie garantiert GVO-frei.

Im Jahr 2000 wurden in Österreich auf 17 ha Lupinen angebaut, bis 2024 haben sich die Flächen auf 616 Hektar erhöht. Ein Großteil davon wird in Niederösterreich und Oberösterreich angebaut. Aufgrund der Züchtung von Sorten, welche über eine Toleranz zur Brennfleckenkrankheit verfügen bzw. nicht mehr so hohe Ansprüche an den Boden haben, steigen die Anbauflächen wieder. Weiters suchen viele Landwirtinnen und Landwirte in Lagen, wo kein Sojaanbau möglich ist, Alternativen, um den Eiweißbedarf zu decken.

Lupinen sind in ihrer Wildform relativ reich an giftigen Bitterstoffen (Alkaloiden) und wurden daher zunächst zur Verbesserung leichter Böden genutzt. Für die Bodenverbesserung spricht neben der Bodenlockerung durch ihr reich verzweigtes Pfahlwurzelsystem die Mobilisierung schwer löslicher Phosphatvorräte im Boden. Außerdem reichern Lupinen als Stickstoffsammler den Boden für die Nachfrucht mit Stickstoff an und minimieren so den Düngebedarf.

Lupinen sind Hülsenfrüchte und zeichnen sich durch hohe Eiweißgehalte im Korn und in der Grünmasse aus. Demzufolge sind sie zur Körnernutzung als auch zur Produktion von eiweißreichem Grünfutter zu verwenden.

Ein weiterer Vorteil der Lupine ist ihre günstige Proteinzusammensetzung. Der Bitterstoffgehalt (Alkaloide) sollte in der Tier- bzw. in der Humanernährung nicht über 0,02 % liegen. Wird die Lupine in der Tierfütterung verwendet, muss sie nicht getoastet werden.

In der Praxis werden drei Arten als landwirtschaftliche Kulturen angebaut: Schmalblättrige oder auch Blaue Lupine (Lupinus angustifolius), die Weiße Lupine (Lupinus albus), diese hat eine gewisse Toleranz gegenüber der Anthraknose, und die Gelbe Lupine (Lupinus luteus). Aufgrund des hohen Proteingehaltes (36 – 48 %) zählen Lupinen zu den bedeutendsten Eiweißlieferanten. Außerdem sind sie garantiert GVO-frei.

Standortansprüche

Als Standort eignen sich Sande und schwach lehmige Sande mit niedrigem pH-Wert von 4,0 bis 6,8. Höhere pH-Werte führen zu Kalkchlorose (Vergilben der jüngsten Blätter). Eine etwaig notwendige Kalkung sollte daher unbedingt erst nach der Ernte erfolgen. Die Gelbe Lupine hat die geringsten Ansprüche und kann bei pH-Werten zwischen 4,6 bis 6,0 anbaut werden. Bei der Blauen Lupine sollte der pH-Wert zwischen 5,0 und 6,5 liegen. Lupinen können im Durchschnitt bis zu 150 kg/ha Luftstickstoff binden. Aufgrund ihrer Pfahlwurzel ist sie ideal, um Verdichtungen aufzubrechen. Lupinen fördern die Struktur des Bodens, daher eignet sich diese Pflanze auch sehr gut für den Zwischenfruchtanbau, aber nur, wenn keine Leguminose als Folgefrucht angebaut wird. Für die Keimung benötigt die Lupine eine Bodentemperatur von 20 °C, Blaue Lupine verträgt Fröste bis –8 °C und die Weiße Lupine bis –7 °C.

Sorten

Bei der Lupine gibt es endständige = determinierte und verzweigte Typen. Endständige sind für Lagen mit kürzerer Vegetationszeit und verzweigte Typen für Lagen mit längerer Vegetationszeit geeignet. Verzweigte Typen bringen mehr Ertrag als endständige, wobei die endständigen Sorten gleichmäßiger abreifen.

In folgender Tabelle sind die Eigenschaften der einzelnen Lupinenarten zusammengefasst.

In folgender Tabelle sind die Eigenschaften der einzelnen Lupinenarten zusammengefasst.

Eigenschaften der landwirtschaftlich genutzten Lupinenarten

| Gelbe Lupine Lupinus luteus | Blaue Lupine Lupinus angustifolius | Weiße Lupine Lupinus albus | |

| Sproß | 80 - 100 cm | 50 - 100 cm | 50 - 120 cm |

| Blätter | fingerförmig mit 5 - 9 Blättchen | fingerförmig mit 5 - 9 Blättchen, schmal-lineal | fingerförmig mit 5 - 7 Blättchen, verkehrt, eiförmig |

| Hülsenlänge | 5 - 6 cm lang | 5 - 7 cm lang | 6 - 11 cm lang |

| Vegetationstage | 135 - 150 | 120 - 150 | 140 - 175 |

| pH-Wert Boden | 4,6 - 6,0 | 5,0 - 6,5 | 5,5 - 6,8 |

| Bodenansprüche | gering | mittel | hoch |

| Ertragspotenzial | 1,5 - 2,0 t/ha | 1,5 - 4,5 t/ha | 2,0 - 4,0 t/ha |

| Frostverträglichkeit | -4 °C | -8 °C | -7 °C |

| Bestandesdichte | 70 - 80 Pfl./m² | 70 - 80 Pfl. /m² bei verzweigten Sorten; 100 Pfl./m² bei endständigen Sorten | 50 - 60 Pfl./m² |

| Tausendkorngewicht (g) | 110 - 150 | 150 - 190 | 340 - 520 |

| Saatgutbedarf (kg/ha) bei Reinsaat | 85 - 120 | 120 - 150 | 200 - 310 |

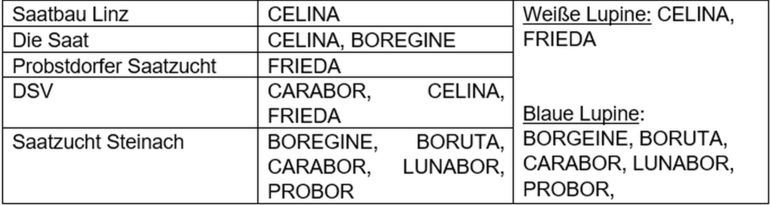

Folgende Sorten sind am Markt bei diversen Saatgutfirmen 2025 erhältlich:

Impfung/Inokulation

Das für die Stickstoffbindung verantwortliche Bakterium ist das Bradyrhizobium lupine, welches üblicherweise nicht in ausreichender Menge im Boden vorhanden ist. Um eine gute Knöllchenausbildung zu gewährleisen, muss der Boden locker und gut durchlüftet sein. Eine Impfung bringt bis zu 30 % Mehrerträge. Gängige Präparate sind "HiStick“ auf Torfbasis oder das flüssige Präparat "Turbolupin“. Es sind aber auch andere Produkte am Markt erhältlich. Nach der Impfung muss unmittelbar die Aussaat erfolgen und das beimpfte Saatgut muss vor UV-Strahlung geschützt werden. Die Aufbewahrung des Impfmittels darf nicht unter 2 °C und nicht über 15 °C erfolgen.

Fruchtfolge

Alle drei Lupinenarten sind mit sich selbst unverträglich, daher müssen Anbaupausen von fünf bis sechs Jahren eingehalten werden. Geeignete Vorfrüchte sind Stickstoffzehrer, es soll möglichst wenig Stickstoff im Boden vor dem Anbau von Lupinen vorhanden sein, damit die Knöllchenbakterien zur Bindung von Luftstickstoff angereizt werden. Als Vorfrüchte eignen sich Getreide, Mais, Lein oder Hanf. Eine günstige Folgefrucht ist Wintergetreide. Sollte Mais als Folgefrucht angebaut werden, dann nur nach einer Zwischenfrucht, welche den Stickstoff im Boden bindet und somit die Nitratauswaschung verhindert. Von einer Schwarzbrache ist nach Lupinen abzuraten. In Fruchtfolgen mit Raps, Soja und Sonnenblumen muss eine Anbaupause von sechs Jahren aufgrund der Sklerotinia eingehalten werden. Lupinen haben mit einer Nachlieferung von 20 bis 60 kg N/ha einen guten Vorfruchtwert.

Anbau von Lupine im Gemenge

Versuche aus Deutschland zeigen, dass sich der Anbau von Lupine im Gemenge positiv auf die Unkrautunterdrückung und den Ertrag auswirkt. Die Saatstärke der Lupine liegt bei 100 % und jene des Gemengepartners (z.B. bei 60 bis 120 keimfähigen Körnern/m² von Hafer bzw. Sommerweizen oder 200 bis 400 keimfähigen Körnern/m² von Leindotter). Das Gemenge mit Lupine und Getreide kann in einem Arbeitsdurchgang gedrillt werden, bei Lupine mit Leindotter muss dies in zwei Arbeitsschritten erfolgen, da es aufgrund des unterschiedlichen TKG im Saatkasten zu einer Entmischung kommt. Gemenge mit Lupine und Leindotter zeigt auch eine sehr gute Unkrautunterdrückung.

Bodenvorbereitung und Anbau

Aufgrund der recht langsamen Jugendentwicklung entscheidet die Unkrautregulierung über den Anbauerfolg. Weißer Gänsefuß, Ackerwinde, Distel, Kamille und Hederich konkurrieren mit der Lupine um Wasser und Nährstoffe. Weiters kann eine Spätverunkrautung zur Ernte Probleme verursachen. Entscheidend ist eine indirekte Vorsorge beim Unkrautmanagement durch Auswahl des Standortes, Beachtung der Fruchtfolge, Sortenwahl und eine entsprechende Technik für eine Beikrautbekämpfung am Betrieb. Bei Problemen mit Wurzelunkräutern sollte die Bodenvorbereitung bereits im Herbst mit einer seichten Pflugfurche beginnen, ansonsten reicht eine nicht wendende Bodenbearbeitung aus.

Die Aussaat sollte von Mitte März bis Mitte April erfolgen. Die Minimumtemperatur für die Keimung liegt zwischen +3 °C und +4 °C. Frühe Saaten liefern höhere Kornerträge, spätere Saaten liefern mehr Grünmasse und weniger Kornerträge. Die Saatbettbereitung muss an der Oberfläche 2 bis 3 cm feinschollig bis krümelig gelockert sein und gleichzeitig müssen die unteren Schichten einen kompakten Bodenschluss haben.

Die Saat erfolgt auf einer Tiefe zwischen 2 bis 3 cm. Sie kann in Drill- bzw. Einzelkornsaat erfolgen. Eine Impfung mit dem richtigen Rhizobienstamm ist vor dem Anbau der Lupine unbedingt erforderlich, den Impfstoff (flüssig oder auf Torfbasis) soll man bei der Bestellung des Saatgutes mitbestellen. Um die Rhizobien zu erhalten, ist ein unmittelbarer Anbau nach der Impfung notwendig. Die Lupine kann in Drillsaat mit einer Reihenweite von 12,5 cm angebaut werden, aber auch breitere Abstände und die Führung als Hackfrucht sind möglich.

Die Aussaat sollte von Mitte März bis Mitte April erfolgen. Die Minimumtemperatur für die Keimung liegt zwischen +3 °C und +4 °C. Frühe Saaten liefern höhere Kornerträge, spätere Saaten liefern mehr Grünmasse und weniger Kornerträge. Die Saatbettbereitung muss an der Oberfläche 2 bis 3 cm feinschollig bis krümelig gelockert sein und gleichzeitig müssen die unteren Schichten einen kompakten Bodenschluss haben.

Die Saat erfolgt auf einer Tiefe zwischen 2 bis 3 cm. Sie kann in Drill- bzw. Einzelkornsaat erfolgen. Eine Impfung mit dem richtigen Rhizobienstamm ist vor dem Anbau der Lupine unbedingt erforderlich, den Impfstoff (flüssig oder auf Torfbasis) soll man bei der Bestellung des Saatgutes mitbestellen. Um die Rhizobien zu erhalten, ist ein unmittelbarer Anbau nach der Impfung notwendig. Die Lupine kann in Drillsaat mit einer Reihenweite von 12,5 cm angebaut werden, aber auch breitere Abstände und die Führung als Hackfrucht sind möglich.

Aussaatmenge (kg/ha):

TKG X angestrebte Pflanzenzahl je m²

Keimfähigkeit in %

TKG X angestrebte Pflanzenzahl je m²

Keimfähigkeit in %

Aufgrund des oft sehr unterschiedlichen Tausendkorngewichtes variieren die Saatstärken sehr stark, von 150 kg/ha bis mehr als 300 kg/ha.

Unkrautbekämpfung

- Mechanische Unkrautbekämpfung

Nach der Saatbettbereitung muss bis kurz vor dem Auflaufen blindgestriegelt werden, dies geht solange der Keimling bis maximal 1 cm unter der Bodenoberfläche liegt, dann soll die Pflanze erst wieder ab einer Wuchshöhe von 4 cm bzw. im 4-5-Blattstadium bis hin zum Reihenschluss gestriegelt werden.

Neben dem klassischen Zinkenstriegel eignet sich der Rollstriegel besonders für Mulchsaatflächen, da er mit organischem Mulchmaterial besser zurechtkommt. Um Schädigungen an den Pflanzen zu vermeiden, müssen diese Maßnahmen bei trockenem Wetter und primär nachmittags, wenn der Wasserdruck in den Pflanzen niedrig ist, durchgeführt werden. Weiters kann die Lupine bei weiteren Reihenabständen auch als Hackfrucht geführt werden, wobei hier die Reihenabstände abhängig vom Hackgerät auszuwählen sind.

Schädlinge und Krankheiten

- Wild- und Vogelfraß

Weiters gibt es die Möglichkeit, zugelassene Vegrämungsmittel anzuwenden. Beobachtungen in der Praxis zeigen, dass der Wildschaden mit der Schlaggröße abnimmt. Der Anbau in Waldnähe sollte vermieden werden.

- Brennfleckenkrankheit, Anthraknose (Colletotrichum lupini)

Im Verlauf kommt es zu Zwergwuchs, Stängelkrümmungen und Triebverdrehungen. Der Pilz kann von den infizierten Pflanzen bei günstigen Bedingungen, z.B. feucht-warme Witterung, über Regentropfen oder Wind weiterwandern und den umliegenden Bestand infizieren. Die Gelbe Lupine reagiert am empfindlichsten und am widerstandsfähigsten sind die Blauen und Weißen Lupinen.

Da eine Übertragung durch das Saatgut erfolgt, ist die Anwendung von zertifiziertem Saatgut unabdingbar! Bei der Verwendung von Nachbausaatgut muss eine Saatgutkontrolle auf Anthraknose erfolgen. In Deutschland ist der Anbau von Nachbau verboten.

- Sklerotinia (Sclerotinia sclerotiorum)

- Rhizoctonia (Rhizoctonia solani)

Düngung

Auf gut versorgten Böden kann eine Düngung gänzlich entfallen, auf schlecht versorgten Böden kann eine Düngung von 60 bis 80 kg P2O5 und 120 bis 180 kg K2O empfehlenswert sein.

Eine Stickstoffdüngung ist gänzlich zu unterlassen, wenn die Rhizobienimpfung erfolgreich war. Weiters ist eine Düngung zwischen 10 bis 30 kg/ha Schwefel zu Vegetationsbeginn empfehlenswert.

Eine Stickstoffdüngung ist gänzlich zu unterlassen, wenn die Rhizobienimpfung erfolgreich war. Weiters ist eine Düngung zwischen 10 bis 30 kg/ha Schwefel zu Vegetationsbeginn empfehlenswert.

Ernte

Die Lupinen sind erntereif, sobald man beim Schütteln der Hülsen ein Rascheln hört. Weiters werfen reife Lupinen die Blätter ab. Lupinen werden je nach Art zwischen Ende Juli bis Anfang September geerntet.

Die optimale Erntefeuchte der Körner liegt zwischen 13 bis 16 %. Um Platzverluste zu vermeiden, hat sich der Drusch bei nicht zu heißer Witterung bewährt. Meistens erfolgt dieser vormittags. Die Erträge können im biologischen sowie im integrierten Landbau bis zu 4 t/ha betragen.

Die optimale Erntefeuchte der Körner liegt zwischen 13 bis 16 %. Um Platzverluste zu vermeiden, hat sich der Drusch bei nicht zu heißer Witterung bewährt. Meistens erfolgt dieser vormittags. Die Erträge können im biologischen sowie im integrierten Landbau bis zu 4 t/ha betragen.

- Einstellung des Mähdreschers