Das A & O der Frühjahrsdüngung

Durch eine nicht getätigte oder geringe Stickstoffdüngung im Herbst fehlt meist der nötige Stickstoff im Frühjahr. Es gibt eine breite Palette von Stickstoffmineraldüngern und vor allem Mehrnährstoffdüngern, wo der Stickstoff in Form von Nitrat, Ammonium oder Carbamid (Harnstoff) vorliegt.

- Nitrat

Der Nachteil von Nitrat liegt bei leichten und durchlässigen Böden und bei hohen Niederschlagsmengen – hier wird Nitrat schnell in tiefere Bodenschichten und in das Grundwasser verlagert.

- Ammoniumstickstoff

Wird Ammoniumstickstoff nicht direkt von der Pflanze aufgenommen, wird er durch Bodenbakterien in Nitrat umgewandelt. Wichtiger Faktor ist hierbei die Bodentemperatur – je höher die Bodentemperatur, desto schneller erfolgt die Umwandlung.

- Harnstoff

- Harnstoffdünger in den Boden eingearbeitet wird oder durch Regen eingewaschen wird oder der Boden ausreichend feucht ist

- der Boden einen hohen Humusgehalt hat

- der pH-Wert des Bodens niedrig ist

- die Temperatur niedrig ist.

- Stabilisierte Mineraldünger

- Düngung mit Schwefel

In der Beratung bekommen wir immer wieder die Frage: „Soll mit elementarem Schwefel oder sulfatischem Schwefel gedüngt werden?“

Schwefel in elementarer Form, wie beispielsweise Netzschwefel oder granulierter Schwefeldünger, kann nicht direkt von der Pflanze aufgenommen werden. Dieser muss erst durch Bodenbakterien in Sulfat umgewandelt werden – dies kann mehrere Wochen dauern. Sulfatischer Schwefeldünger steht der Pflanze sofort zur Verfügung.

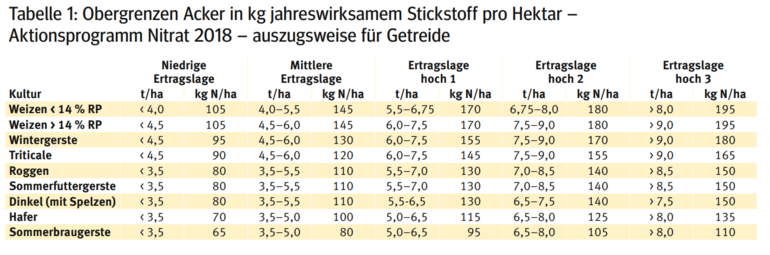

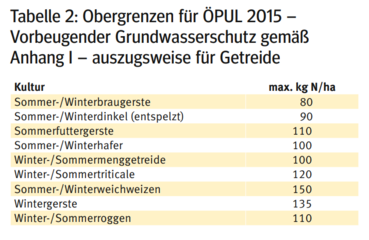

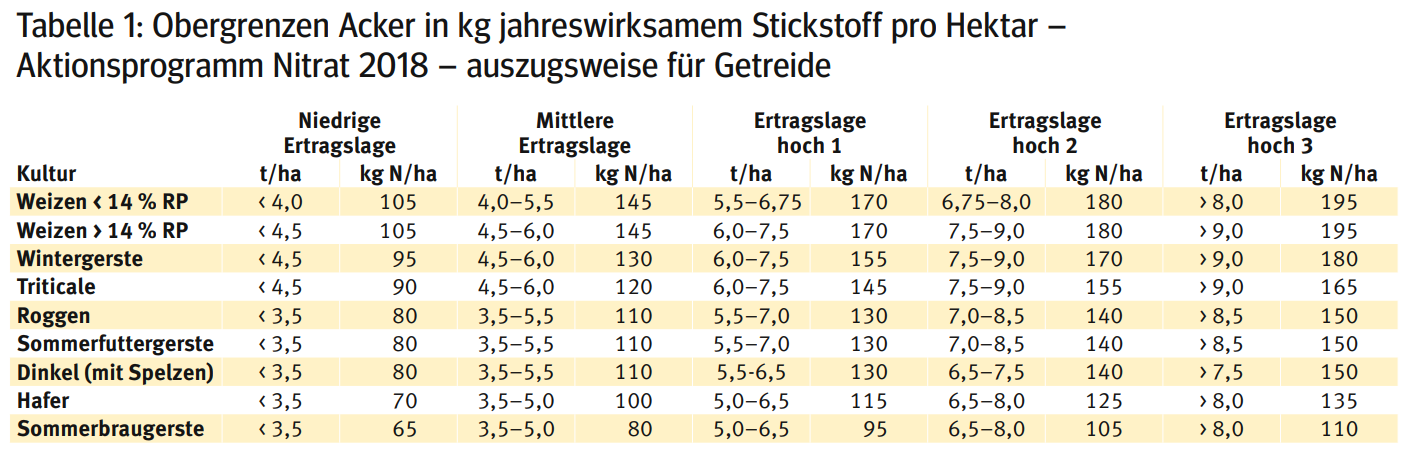

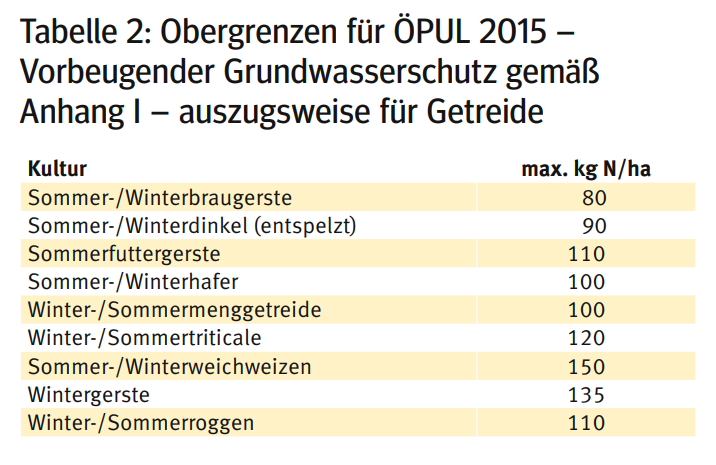

- Erlaubte Düngewerte

Hierbei ist zu beachten, dass die Stickstoffdüngung bzw. die Einschätzung der Ertragslage der Ackerkulturen aufgrund von langjährigen Durchschnittserträgen einzuschätzen ist (Nachweise sind hier beispielsweise Wiegescheine, Aufzeichnungen über Jahreserträge).

- Cross Compliance (CC)

- Gabenteilung und Ausnahmen

Ausgenommen von der Gabenteilung sind stabilisierte Stickstoffdünger und Stickstoffgaben bei Hackfrüchten und Gemüsekulturen, wenn der Boden eine mittlere bis hohe Sorptionskraft (d. h. mehr als 15%igen Tonanteil) aufweist.

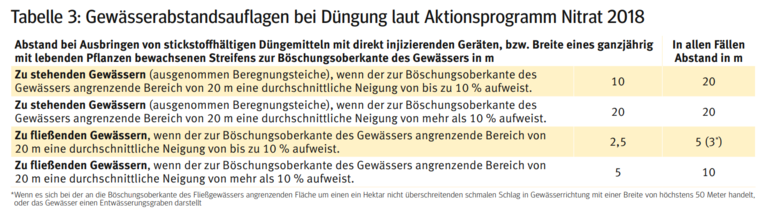

- Düngung entlang von Gewässern

- Sperrfristen im Frühjahr

Für frühanzubauende Kulturen wie Durumweizen und Sommergerste, für Gründeckungen mit frühen Stickstoffbedarf wie Raps und Wintergerste und für Kulturen unter Vlies oder Folie ist eine Düngung bereits ab 1. Februar zulässig, wenn der Boden nicht gefroren, schneebedeckt oder wassergesättigt ist.

Expertentipp: Andüngung von Wintergetreide

Die Getreidebestände in Oberkärnten liegen noch unter einer Schneedecke – also gibt es hier beim Andüngen noch keine Eile. In Unterkärnten sieht die Situation jedoch anders aus. Die Getreidebestände sind größtenteils schneefrei, und hier sollte so bald wie möglich eine Andüngung erfolgen.

Das Getreide beginnt erst bei ca. 5 °C Boden- (in ca. 5 cm Tiefe) bzw. Lufttemperatur zu wachsen.

Ab 1. Februar könnte die Wintergerste mit Stickstoff gedüngt werden, und ab 16. Feber ist es möglich, das restliche Wintergetreide zu düngen – natürlich unter der Voraussetzung, es sind die drei Faktoren nicht gegeben – schneebedeckt, gefroren und wassergesättigt.

Sollte der Boden am Morgen noch gefroren sein und tagsüber auftauen, darf eine Düngegabe von maximal 60 kg N feldfallend pro Hektar gegeben werden.

Bei der Andüngung von Wintergetreide werden in der Regel bei Weizen, mehrzeiliger Gerste und Triticale 40 kg N/ha und bei der zweizeiligen Gerste 50 kg N/ha gedüngt. Sind die Bestände mastig, d. h., es sind mehr als fünf Bestockungstriebe pro Pflanze, sollte die Düngungsmenge um bis zu 20 kg N/ha reduziert werden. Sollte jedoch die Bestockung unter zwei bis drei Trieben sein, soll die Düngung um 10–20 kg N/ha erhöht werden (jedoch nicht mehr als 70 kg N/ha).

Flächen, die im Herbst mit P und K gedüngt worden sind, bzw. Bestände, die gut entwickelt sind, können mit NAC (Kalkammonsalpeter) angedüngt werden. Nitratdünger haben den Vorteil, dass Nitrat passiv von der Wurzel über die Bodenlösung aufgenommen wird und rasch wirkt. Bei schlecht entwickelten Beständen ist dennoch ein Volldünger (z. B. 15 – 15 – 15 + 3 Schwefel) zu bevorzugen, da vor allem das Phosphat die Wurzelentwicklung fördert.

Das Getreide beginnt erst bei ca. 5 °C Boden- (in ca. 5 cm Tiefe) bzw. Lufttemperatur zu wachsen.

Ab 1. Februar könnte die Wintergerste mit Stickstoff gedüngt werden, und ab 16. Feber ist es möglich, das restliche Wintergetreide zu düngen – natürlich unter der Voraussetzung, es sind die drei Faktoren nicht gegeben – schneebedeckt, gefroren und wassergesättigt.

Sollte der Boden am Morgen noch gefroren sein und tagsüber auftauen, darf eine Düngegabe von maximal 60 kg N feldfallend pro Hektar gegeben werden.

Bei der Andüngung von Wintergetreide werden in der Regel bei Weizen, mehrzeiliger Gerste und Triticale 40 kg N/ha und bei der zweizeiligen Gerste 50 kg N/ha gedüngt. Sind die Bestände mastig, d. h., es sind mehr als fünf Bestockungstriebe pro Pflanze, sollte die Düngungsmenge um bis zu 20 kg N/ha reduziert werden. Sollte jedoch die Bestockung unter zwei bis drei Trieben sein, soll die Düngung um 10–20 kg N/ha erhöht werden (jedoch nicht mehr als 70 kg N/ha).

Flächen, die im Herbst mit P und K gedüngt worden sind, bzw. Bestände, die gut entwickelt sind, können mit NAC (Kalkammonsalpeter) angedüngt werden. Nitratdünger haben den Vorteil, dass Nitrat passiv von der Wurzel über die Bodenlösung aufgenommen wird und rasch wirkt. Bei schlecht entwickelten Beständen ist dennoch ein Volldünger (z. B. 15 – 15 – 15 + 3 Schwefel) zu bevorzugen, da vor allem das Phosphat die Wurzelentwicklung fördert.