Erosionsschutz & Beikrautregulierung: EIP-Projekt SoilSaveWeeding

Erosionsschutz gefragter denn je

Humusaufbau wirkt gegen Erosion

Striegel und Scharhacke zeigen nur eingeschränkt Wirkung

SoilSaveWeeding sucht praxistaugliche Lösung

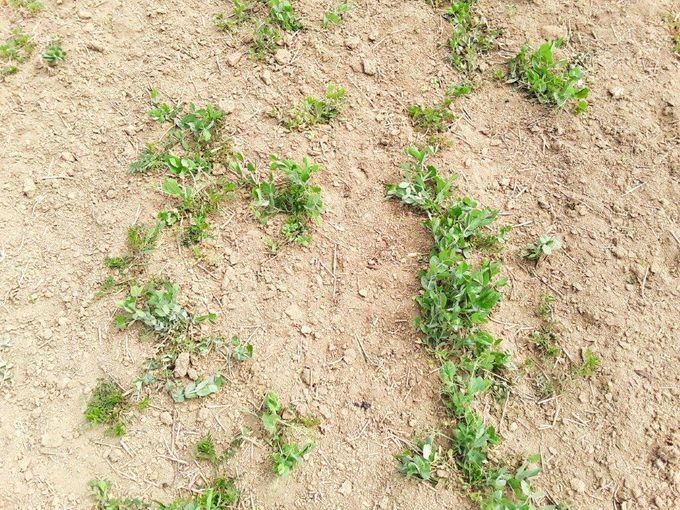

Das Ziel ist, möglichst viel Mulchmaterial an der Bodenoberfläche bis über den Maisanbau hinaus zu erhalten, um Erosion so gut wie möglich vorzubeugen. Nach dem Maisanbau werden im Projekt situationsbedingt an den einzelnen Standorten unterschiedliche Hacklösungen erprobt, um Beikraut unter Mulchsaatbedingungen möglichst gut zu regulieren.

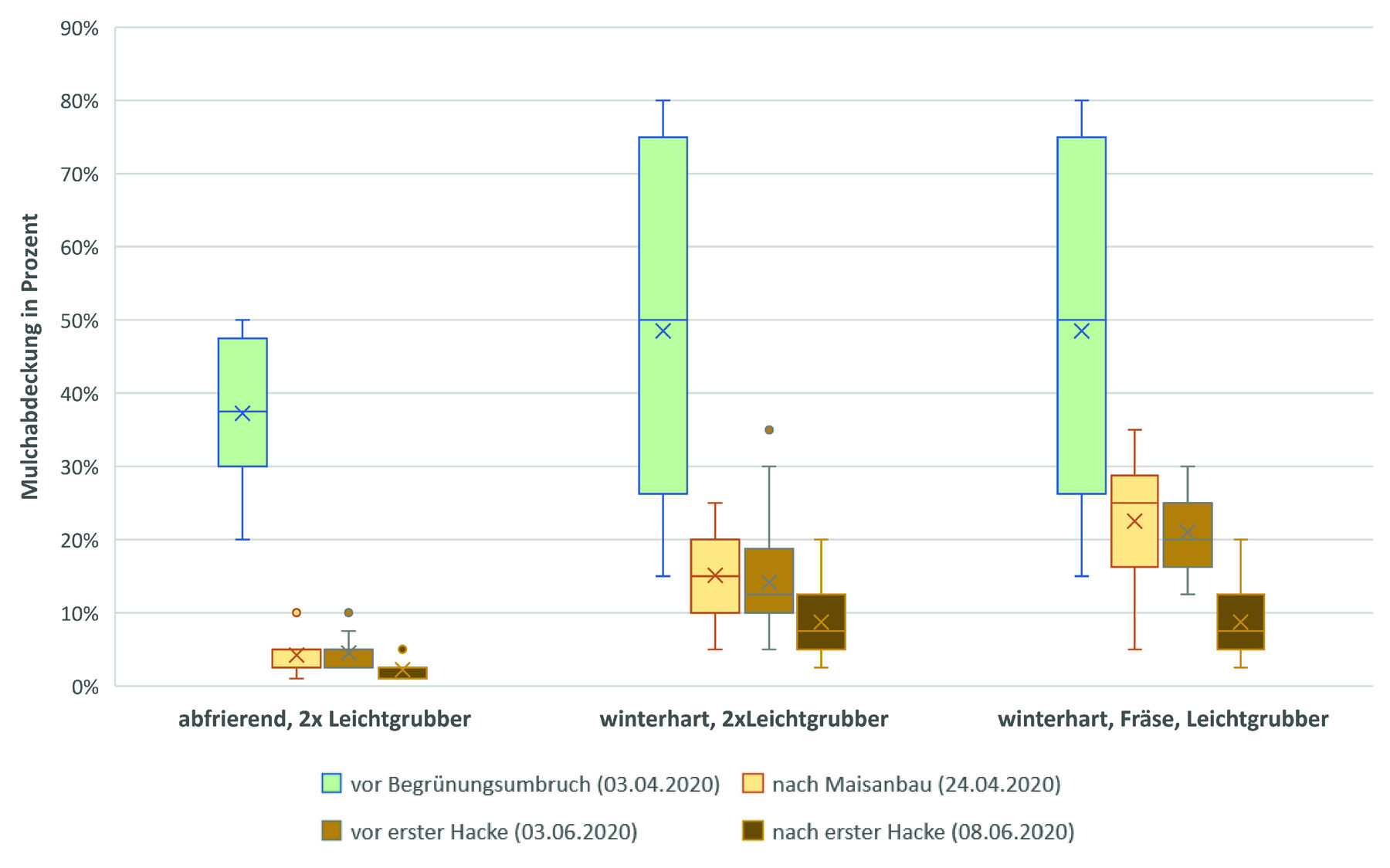

Winterharte Begrünungen bringen Vorteile

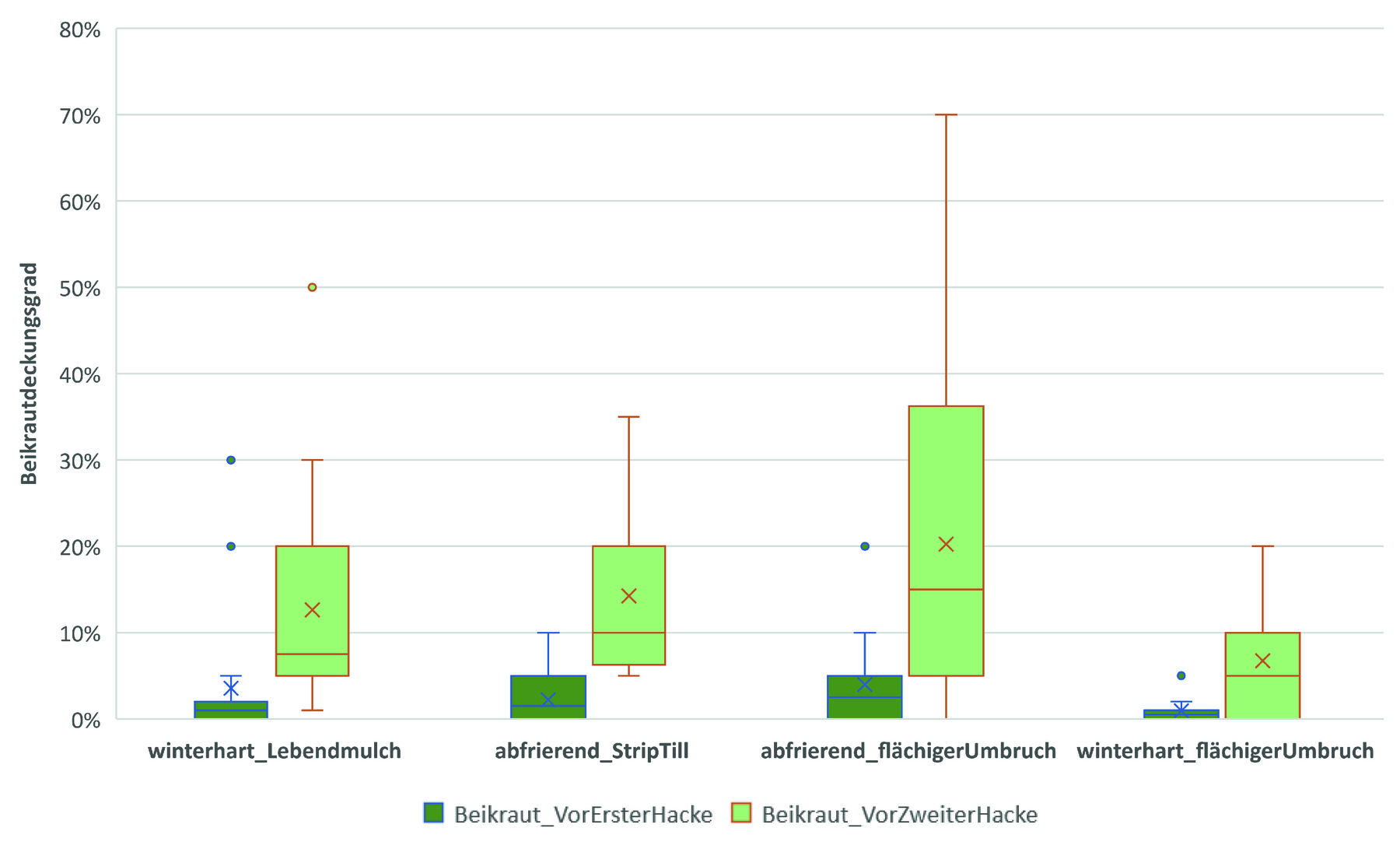

Bessere Ergebnisse mit winterharter Begrünungsvariante

Beikrautregulierung mit Rotary Hoe und Scharhacke

Alternativkonzept Lebendmulchverfahren

Versuche an zwei Standorten im Projektjahr 2020

Die Lebendmulchverfahren erzielten deutlich höhere Mulchbedeckungsraten in der Jugendentwicklung von Mais als die Verfahren mit flächigem Umbruch der Begrünung oder die Verfahren mit abfrierender Begrünung.

Der Beikrautdruck innerhalb der Kulturpflanzenreihe war überraschenderweise im Lebendmulchsystem nicht höher als im System mit flächigem Umbruch, wo ein deutlich höheres Distelaufkommen registriert wurde.

Versuchsergebnisse: Regulierung über Zwischenreihenmulcher

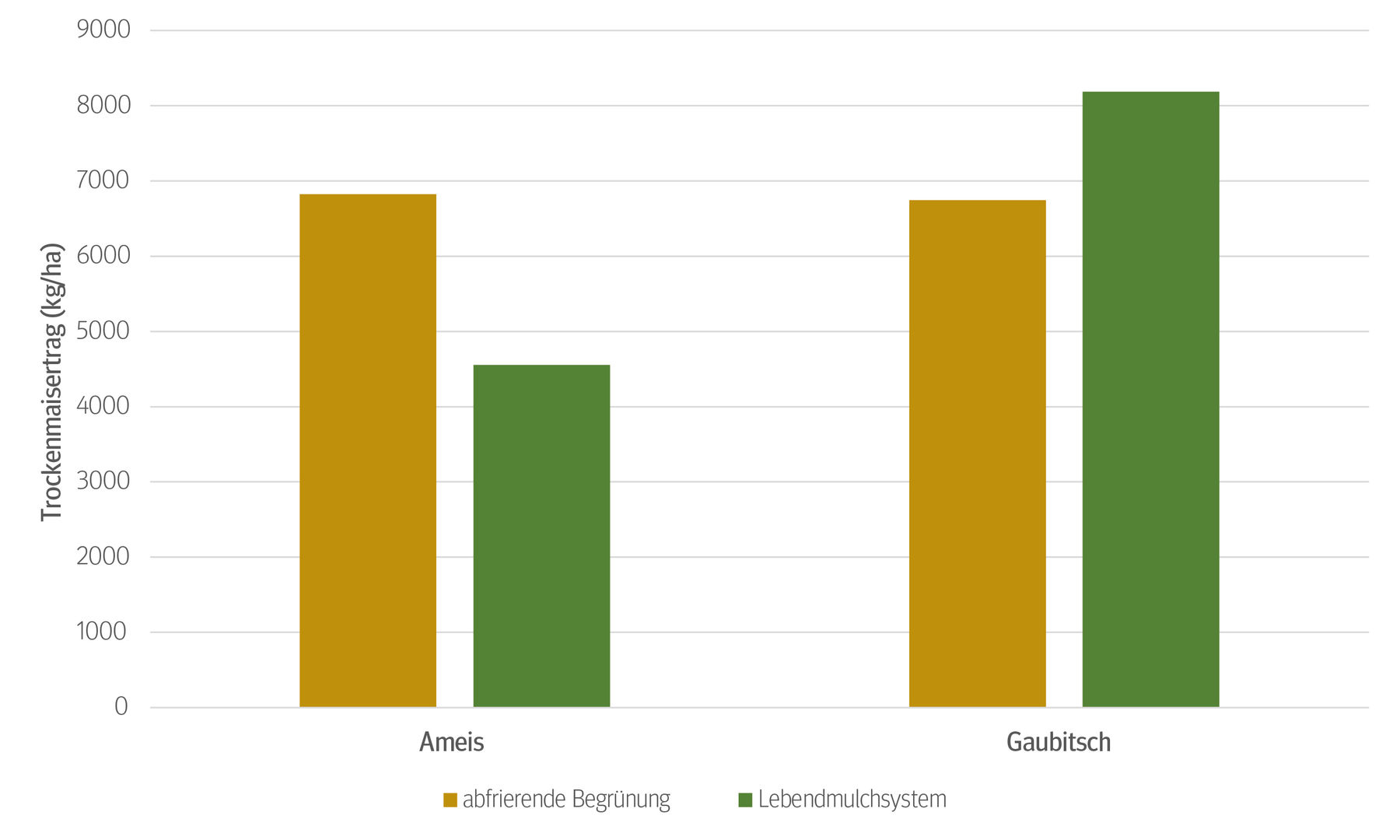

Wie entwickelten sich die Erträge?

Während in Gaubitsch im Lebendmulchsystem deutlich bessere Erträge als im System mit flächigem Umbruch einer abfrierenden Leguminosenbegrünung erzielt wurden, waren die Ertragsrelationen am Standort Ameis genau umgekehrt.

Hier ermöglichten die fehlenden Winterniederschläge und das trockene Frühjahr im Lebendmulchsystem nur deutlich niedrigere Erträge. Die Wasserkonkurrenz für den Mais durch den Lebendmulch war hier offensichtlich deutlich höher als in Gaubitsch.