Kostenintensive Bergmechanisierung

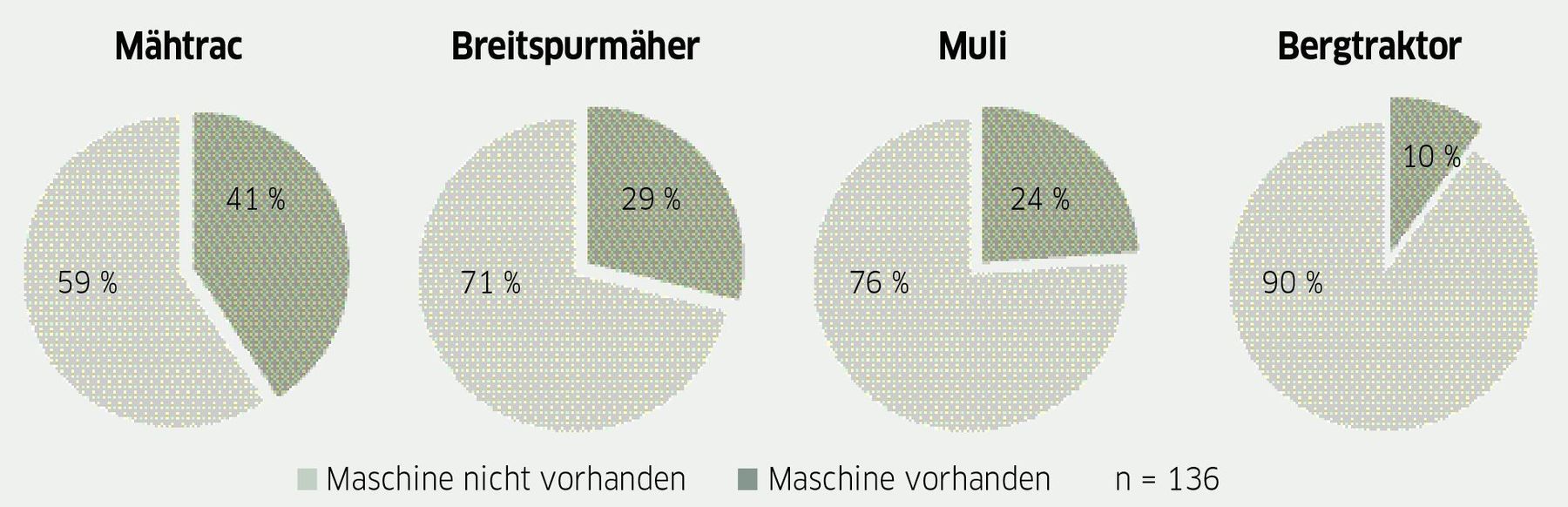

Die Einkommen bei den Bergbauernbetrieben der EP-Gruppen 3 und 4 sind bereits seit einigen Jahren rückläufig und nun auf einem Niveau angelangt, das auch bei der Mechanisierung keinen weiteren Spielraum mehr zulässt. Auf Grund dieser Tatsache wurden von Beratern der Bauernkammer St. Johann (Salzburg) 227 Betriebe zum Thema Mechanisierung befragt. Zu dem wurde mit einer Gruppe Maschinenringausfahrer mit Bergbauernspezialmaschinen intensiv über die Rahmenbedingungen und Probleme diskutiert. In der Umfrage wurde die Maschinenausstattung der Betriebe erhoben, um auf die Kosten rückschließen zu können. Die Auswertung der Daten brachte durchaus Überraschungen. Nur ein geringer Anteil der Betriebe verfügt über die volle Maschinenausstattung. Das Alter der Maschinen ist erstaunlich hoch, teilweise über 40 Jahre. Das bedeutet, die Landwirtinnen und Landwirte reduzieren sehr wohl ihre Kosten. Luxusausstattung ist auf den Betrieben nicht vorhanden. Was auf den Höfen steht, ist in der Regel ein selbstfahrendes Gerät (Mähtrac), das für alle betrieblichen Fahr- und Transporttätigkeiten eingesetzt wird. Die Zweitgeräte werden weit über den Abschreibungszeitraum genutzt oder diese Tätigkeiten werden überbetrieblich ausgelagert. Ein Neukauf wird nur bei entsprechender Betriebsgröße durchgeführt oder die Neumaschine wird überbetrieblich eingesetzt.

LK als Beratungsstelle

Flächenförderungen und Ankaufsbeihilfen für Bergbauernspezialmaschinen sind in der Beantragung so komplex, dass die Betriebe hier Unterstützung brauchen. Somit haben die Bergbäuerinnen und -bauern im Bereich der Förderungsabwicklung den häufigsten Kontakt mit der Landwirtschaftskammer. Auch die betriebswirtschaftlichen Belange der Betriebe werden in der Beratung betreut. In der Untersuchung wurden die Abrechnungssätze des Maschinenringes inkl. Bergmaschinenförderung mit den Maschinengesamtkosten verglichen. In der Gegenüberstellung kam man zu dem Ergebnis, dass am Beispiel Mähtrac ab einer Auslastung von rund 150 Betriebsstunden pro Jahr die Maschinenselbstkosten abgedeckt werden können. Bei einem Transporter liegt die Schwelle aufgrund der höheren Anschaffungskosten entsprechend höher.

Handlungsempfehlungen für Bergbauernbetriebe

- Kosten im Auge behalten – betriebliche Aufzeichnungen sehr wichtig

- Bestmögliche Anpassung an die Fördervorgaben

- Standbeine und Zuerwerb zur Einkommenssicherung

- Große Investitionen gut planen und durchkalkulieren

- Arbeitsbelastung – eigene Grenzen erkennen und wahrnehmen

- Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe weiterhin leben

GAP nach 2020 als Herausforderung

Immer wieder verwenden Handelsketten in ihren Reklamen Bilder von Bergbauern, Bergbäuerinnen, Almen, Weidevieh und unberührter Natur, doch diese Bilder wird es bald nicht mehr geben, wenn es nicht zu einem Umdenken in der GAP nach 2020 kommt. Die bisherige Entwicklung der Einkommen hat ergeben, dass bei den kleinstrukturierten Bergbetrieben kein Spielraum mehr vorhanden ist. Die Steillagen im Berggebiet sind über die agrarische Produktion nicht kostendeckend zu bewirtschaften. Zugleich ist die Nutzung der Flächen über die Tierhaltung die billigste und effektivste Methode, diese Flächen zu erhalten. Momentan sind es die Bergbauern und Bergbäuerinnen, die Einkünfte aus anderen Bereichen einsetzen, um den Fortbestand des eigenen Betriebes zu sichern. Der Handlungsspielraum, den die EU den Einzelstaaten ermöglicht, ist zu nutzen, um diese Nachteile auszugleichen. Es besteht größtes öffentliches Interesse an der Erhaltung der Betriebe. Die aktive Flächenbewirtschaftung ist die Grundlage für Ökologie, Artenschutz sowie Schutz vor Katastrophen und Elementar

ereignissen und nicht zuletzt für die touristische Nutzung.

Oft wird argumentiert, die öffentlichen Gelder kämen zum Großteil kleinstrukturierten Betrieben sowie Bergbäuerinnen und Bergbauern zugute und es werde viel unternommen, um diese Betriebe zu erhalten. Die Wirklichkeit sieht jedoch anders aus.

Was sollte in der künftigen GAP berücksichtigt werden?

- Absichern der Bergbauernbetriebe als zentrales Anliegen der zukünftigen GAP

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für Diversifizierung (Unterscheidung Klein- von Großbetrieben, Anhebung Grenze für wirtschaftliche Unterordnung, Einführen zusätzlicher Freibeträge ...)

- Bereitstellung und Absicherung von Ankaufsbeihilfen für Bergmaschinen und Bergmaschinenförderung

- Bürokratieabbau in Bereichen, wo dies möglich ist

MR – Steilflächenbewirtschaftung

Der Trend bei den Betrieben zur Auslagerung von Arbeiten wird sich auch in Zukunft fortsetzen. Die geringen landwirtschaftlichen Einkünfte zwingen die Landwirtinnen und Landwirte in den Nebenerwerb zu gehen. Gleichzeitig kann das Geld für die Spezialmaschinen nicht mehr erwirtschaftet werden. Durch die Betreuung und bessere Auslastung der Ausfahrer ist die Ausfahrtätigkeit für einige Betriebe eine Möglichkeit des Zuerwerbs. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist diese Tätigkeit bei guter Maschinenauslastung jedenfalls interessant. Vielleicht finden zukünftig wieder mehr Junglandwirte oder Junglandwirtinnen Gefallen an der Ausfahrertätigkeit.

Welche Leistungen kann der MR als Betreuer und Agrardienstleister erbringen?

- Absicherung der Nachfrage durch neue Ausfahrer

- Zusätzliche Einsatzbereiche für Ausfahrer zur Einkommensverbesserung

- Beobachtung und Anpassung der Maschinenkostensätze

- Absichern der Maschinenbruchversicherung

- Neue Ideen und Modelle zur Bereitstellung von Agrardienstleistungen

Beratungsangebot der LK nützen

Die Beratungsmöglichkeiten der LK stehen den Betrieben jederzeit offen und sollten auch genützt werden:

- Beratung und Abwicklung von Förderangelegenheiten

- Betriebswirtschaftliche Entscheidungen

- Risikoeinschätzung bei Großinvestitionen

- Rechtliche und steuerliche Anliegen

- Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Ermittlung von Maschinenkosten

Motivation

ALS WIRTSCHAFTSBERATER sind Ing. Johann Huber und Ing. Peter Holzer mit der Beratung und Abwicklung der Förderungen beschäftigt. Jährlich werden im Pongau (Sbg.) ca. 1.800 Mehrfachanträge, ca. 30 Existenzgründungsbeihilfeanträge von Hofübernehmern und ca. 120 Investitionsförderungsanträge eingereicht. Für ca. 90 Betriebe werden Einkommens- und Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt. Im Winter 2017/18 wurden die Berater vom MR kontaktiert, da es schwieriger wird, Landwirte zur Ausfahrertätigkeit zu motivieren. Für eine bessere Unterstützung der Betriebe haben sich die beiden Berater intensiver mit der Materie beschäftigt.