Wintergetreide freut sich heuer auf Nährstoff-Booster

Leider gibt es aufgrund der hohen Niederschläge Verdichtungssymptome in Form von Vergilbungen, insbesondere am Vorgewende und an Stellen mit schlechter Düngerverteilung.

Gelohnt hat sich bis dato, wie schon in den Jahren davor, die Herbstdüngung mit Diammonphosphat bzw. Ammonsulfat. Damit kann und muss im Frühjahr die Startdüngung auf maximal 30 - 40 kg N/ha beschränkt bleiben. Andernfalls würden nur unnötige schlechte Triebe gebildet. Leider ist die Herbstdüngung seit dem Vorjahr nur noch bei Wintergerste, Winterraps und Zwischenfrüchten erlaubt.

Zielvorgaben für Ertrag und Ertragsstruktur

| Winterweizen | Winterroggen | Triticale | zweizeilige Wintergerste | mehrzeilige Wintergerste | |

| Kornertrag dt/ha | 100 | 100 | 100 | 90 | 95 |

| Ähren/m² | 450–550 | 450–550 | 450–550 | 850–1.000 | 550–650 |

| Körner/Ähre | 35–45 | 50–60 | 45–55 | 18–22 | 35–40 |

| Körner/m² | 20.000–25.000 | 22.000–30.000 | 20.000–25.000 | 18.000–20.000 | 20.000–22.000 |

| TKG | 45–55 | 35–40 | 40–45 | 48–52 | 40–45 |

| Einzelährengewicht g | 1,8–2,4 | 1,8–2,4 | 1,8–2,4 | 0,8–1,2 | 1,6–2,0 |

| Faustzahlen zur Anbautechnik | |||||

| Saattermin | 1.–10.10. | 20.–30.9. | 25.9–5.10. | 15.–25.9. | 15.–25.9. |

| Saatstärke Körner/m² | 220–250 | 170–200 | 180–220 | 280–320 | 220–250 |

| Pflanzen Ende Oktober | 220 | 180 | 180 | 280 | 200 |

| Triebe bei Veget.-Beginn (gezählt werden nur kräftige Triebe, mind. 3 Blätter) | 400–500 | 350–450 | 350–450 | 1.000–1.200 | 600–800 |

| N-Düngeraufwand / dt Korn | 1,8–2,4 | 1,5–1,7 | 1,6–1,8 | 1,7–2,0 | 1,6–1,9 |

| kg N/ha|% Herbst | ----- | ----- | ----- | 0–25|10 | 0–25|10 |

| kg N/ha|% Veget.-Beginn | 30–50|22 | 30–40|30 | 40–70|40 | 50–70|40 | 40–60|30 |

| kg N/ha|% EC 30 – 32 | 40–70|33 | 30–60|35 | 30–40|30 | 30–50|25 | 50–60|35 |

| kg N/ha|% EC 37 – 49 | 50–100|44 | 40–50|35 | 40–50|30 | 40–50|25 | 40–50|25 |

N-Düngergaben bei EC 30 – 32 und 37 – 49 je nach Bodennachlieferung usw. eventuell splitten. P- und K-Düngeraufwand/dt Kornertrag: ca. 0,8 kg P2O5 und 0,6 kg K2O (Zuschlag bei Strohbergung ca. 0,3 kg P2O5 und 1,5 kg K2O je dt Kornertrag; auf leichten und auf Tonböden ca. 0,2 bis 0,5 kg Zuschlag bei Kali). Kalkdüngung, zur Regulierung des pH-Wertes und zur Strukturverbesserung, zählt ebenso zu den Standardmaßnahmen wie die Schwefel- und Magnesiumdüngung (Bedarf: ca. 20 bis 30 kg S und MgO, abzüglich Bodennachlieferung). Spurennährstoffdüngereinsatz kann je nach Standort und Nachlieferungsbedingungen notwendig werden. Entzugsmengen der wichtigsten Spurennährstoffe: ca. 600 g/ha Mangan, 65 g/ha Kupfer, 400 g/ha Zink, 50 g/ha Bor.

Quelle: Dennert Roggenstein

Was ist bei Beständen mit weniger als 6 - 9 Blättern je Pflanze beziehungsweise vergilbten Beständen zu tun?

Je nach Kultur sollen in diesem Fall zwischen 60 - 70 kg N/ha in Betracht gezogen werden (siehe Tabelle). Nitrat- und schwefelhaltige Mineraldünger sind dafür die erste Wahl, wie beispielsweise DASA (Mischung aus NAC und Ammonsulfat), Volldünger mit Schwefel oder bei ausreichender Grundversorgung mit Phosphor und Kali nur NAC. Bei eventuell trockenen Bodenverhältnissen hat Gülle ihre Vorteile, weil sie in dünner, sprich ungemixter Form besser in den Boden eindringt. Trotz hoher Düngemittelpreise empfehlen wir keine Einsparungen bei der Düngung der Kulturen, weil der Ertragsverlust stärker wiegen würde als die Kosten des Düngers. Wichtiger ist es, regelkonform und präzise verteilt zu düngen.

Laut Nitrat-Aktionsprogramm-Verordnung (NAPV) dürfen Wintergerste und Winterraps ab 1. Februar und restliches Getreide ab 16. Februar gedüngt werden, sofern der Boden nicht wassergesättigt, schneebedeckt oder tiefgefroren ist.

Normale und gute Bestände mit mehr als 6 (WW, mz WG, TR und Dinkel) bis 9 (zz WG und Roggen) Blättern je Pflanze

Diese Flächen dürfen im Frühjahr auf keinen Fall überhöht gedüngt werden, weil damit nur unnötig schwache Seitentriebe gefördert werden würden. Einzig zweizeilige Wintergerste sollte auf einen dichten Bestand von über 700 - 800 Ähren je Quadratmeter hingeführt werden.

Wurde im Herbst keine Phosphordüngung durchgeführt, dann könnte auch auf einen Volldünger zurückgegriffen werden. Die Stickstoffmenge sollte sich jedoch auf die niedrigen Werte der Tabelle beschränken, nämlich je nach Kulturart auf 30 - 50 kg N/ha.

Sehr dichte Bestände mit mehr als zwölf Blättern je Pflanze sollten maximal 30 kg N/ha in Form von Ammonsulfat, NAC oder Volldünger erhalten.

Harnstoffblattdüngung bei sehr dichten Beständen

Diese hat sich nur dann als sinnvoll erwiesen, wenn anschließend eine warme und wüchsige Witterung vorherrscht. Versuche im Vorjahr mit 25 kg N/ha über das Blatt mit Harnstoff (50 kg/ha) waren mit leichten Ertragseinbußen bei Wintergerste verbunden. Auch eine Erhöhung auf 60 kg Harnstoff (30 kg N) wäre deshalb sinnvoll. Besser sprechen Weizen oder Triticale auf die Harnstoffblattdüngung an, weil sie dünn zu führen sind.

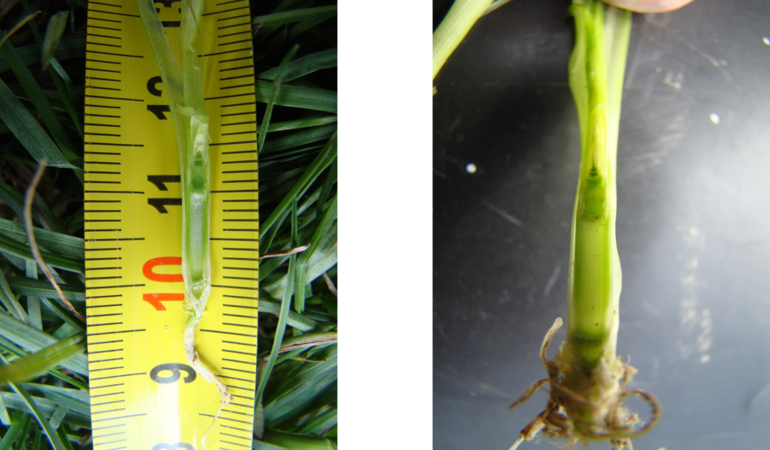

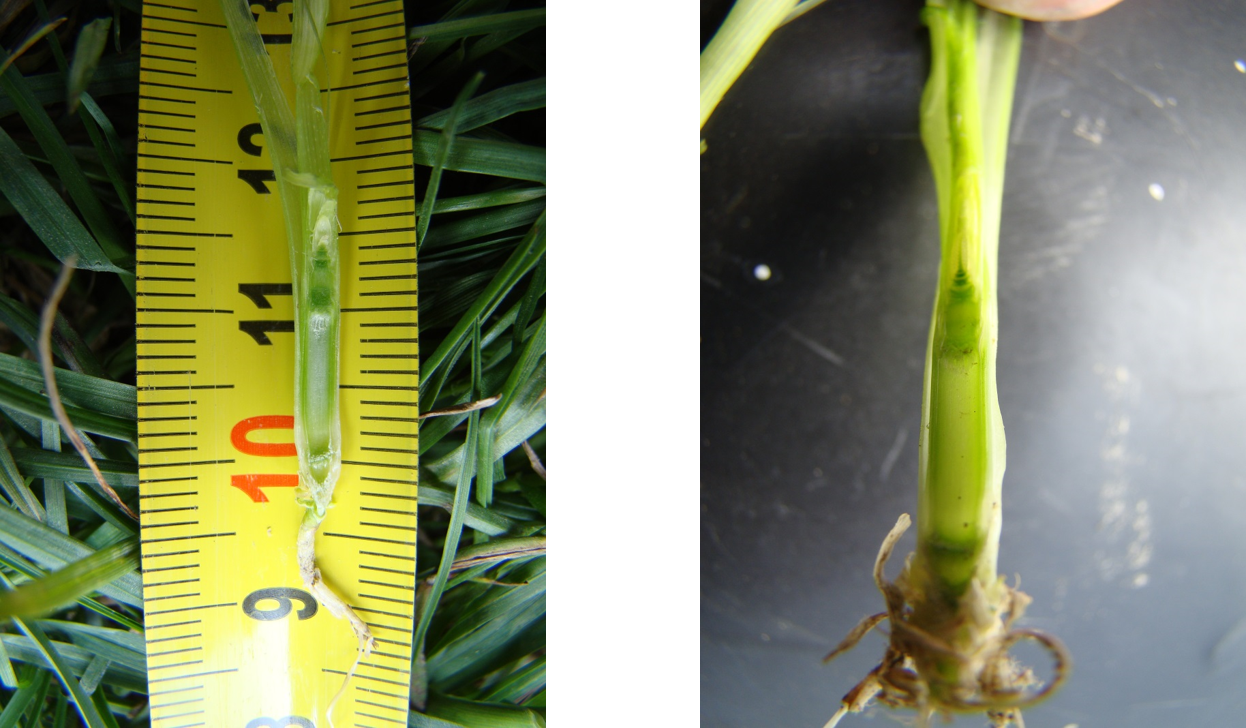

Die Schosserdüngung oder zweite Stickstoffgabe zwischen Ein- (EC 31) und Zweiknotenstadium (EC 32)

Sie beeinflusst die Kornzahl je Ähre und die verbleibenden Ähren je Quadratmeter. Primär wird diese Düngung mit NAC oder Ammonsulfat beziehungsweise einem Schwefelkombiprodukt ausgeführt. Ziel muss es sein, schwache Seitentriebe zu eliminieren, um die Qualität sicherzustellen. Das ist auf gut mineralisierenden Wirtschaftsdüngerstandorten schwer zu bewerkstelligen. Die Bestände bleiben zu dicht und haben damit ein geringes Ährengewicht. Mit Gülle gelingt eine exakte Verteilung nur mit ausgesprochen guter Technik.

In der Regel wird die Düngermenge für diese Gabe je nach Kulturart (siehe Abbildung 2) auf 30 - 70 kg N/ha bemessen.

Dichte Bestände mit mehr als 600 kräftigen Halmen je Quadratmeter, bei welchen man kaum mehr den Boden sieht, sollten erst spät und mit sehr geringer N-Menge im Zweiknotenstadium gedüngt werden. Eine weitere Verzögerung der Düngung in Richtung Fahnenblattstadium sollte unterlassen werden, weil die Gefahr besteht, dass die Kornanlagen Schaden nehmen würden.

In diesem Zusammenhang wäre ein Splitting der Düngung angebracht

Das würde bedeuten, dass mit einer abendlichen Harnstoffblattdüngung, um Blattverbrennungen zu vermeiden, im Ausmaß von 40 bis maximal 60 kg Harnstoff mit 300 Liter Wasser je Hektar begonnen wird. Fungizid- oder Insektizidzusätze müssen unterbleiben, um Blattverbrennungen zu unterbinden. Zu einem späteren Zeitpunkt würde, wenn die schwachen Triebe zu leiden beginnen, die Zieldüngung mit Mineraldüngern abgeschlossen werden. Eventuell fällt die Anschlussdüngung schon mit der Qualitäts- bzw. Abschlussdüngung zusammen.

Um den Harnstoff bestens in Lösung zu bringen ist bei Mengen ab 40 kg heißes Wasser zur Auflösung nötig. Beimengungen von Halmverkürzern zu Harnstoff haben sich in unseren Versuchen hinsichtlich Blattschädigungen als problemlos herausgestellt.

Die Abschluss- oder Qualitätsdüngung

Ab dem Fahnenblattspitzen (EC 37) bis längstens zum Grannenspitzen (EC 49) wird die Abschlussdüngung zur Förderung des Tausendkorngewichtes (TKG) und des Eiweißgehaltes durchgeführt. Mit Ausnahme von Mahl- und Qualitätsweizen wird mit NAC im Ausmaß von 40 - 50 kg N/ha zu diesem Zeitpunkt gedüngt. Mahlweizen kann 60 - 80 kg N und Qualitätsweizen 80 - 100 kg N/ha erhalten. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die düngerrechtlichen Höchstgrenzen einzuhalten sind.