Schreckgespenst positive Hemmstoffprobe

Eine hemmstoff-positive Milchprobe ist ein Schock für Betriebsleiter. Neben den wirtschaftlichen Folgen durch Abzüge beim Milchgeld, einer vorläufigen Liefersperre und Entsorgungsgebühren, stellt sich immer auch die Frage, was die Ursache für die positive Hemmstoffprobe ist.

Warum sind Hemmstoffe in der Milch unerwünscht?

Hemmstoffe sind Rückstände von Arznei-, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln, die sich auf das Wachstum von Mikroorganismen hemmend auswirken. Die Milch kann man für weitere Verarbeitungsschritte, bei denen Mikroorganismen zum Einsatz kommen - zum Beispiel bei der Joghurt- oder Käseherstellung - nicht mehr einsetzen. Hemmstoffhaltige Milch darf man nicht als Konsum- oder Futtermilch verwenden, da sie die Gesundheit von Mensch und Tier bedroht. Durchfall, allergische Reaktionen oder Antibiotikaresistenzen können die Folgen sein.

Wie werden Hemmstoffe nachgewiesen?

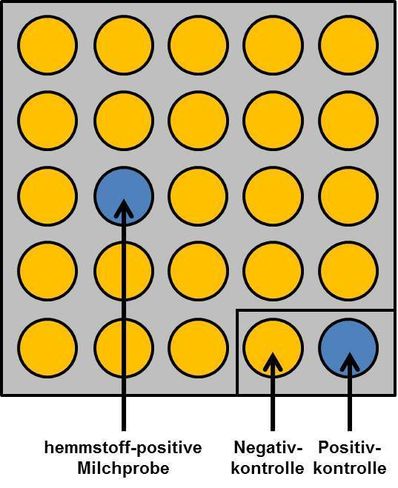

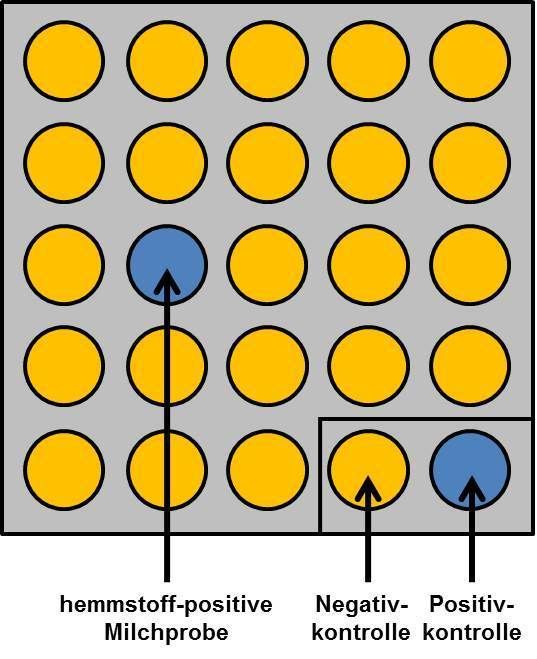

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass angelieferte Rohmilch mindestens einmal pro Monat auf Hemmstoffe untersucht werden muss. Das Milchlabor untersucht die Milch mittels eines mikrobiologischen Tests, dem sogenannten Brilliantschwarz-Reduktionstest. Dabei werden Milchproben auf ein Kunststofftablett mit Nährböden pipettiert. Die Nährböden enthalten Sporen eines Testkeims und den Indikator Brilliantschwarz.

Anschließend wird das Kunststofftablett in einem Brutschrank für eine festgelegte Zeit bebrütet. Ist die Milch hemmstofffrei, vermehren sich die Testkeime im Brutschrank und bewirken einen Farbumschlag des Indikators von blau zu gelb. Befinden sich Hemmstoffe in der Milch, hemmen diese das Wachstum des Testkeims im Brutschrank und es kommt zu keinem Farbumschlag des Indikators.

Der Test reagiert sehr sensibel. Ab einer Hemmstoffkonzentration von vier Mikrogramm pro Kilogramm Milch gilt der Test als positiv. Das entspricht einer Menge von vier Gramm hemmender Stoffe in einer Million Kilogramm Milch.

Um die Testergebnisse eindeutig zuordnen zu können, werden auf jedem Kunststofftablett zusätzlich eine Positivkontrolle und eine Negativkontrolle aufgebracht. Die Positivkontrolle verwendet Milch mit vier Mikrogramm Benzylpencillin pro Kilogramm Milch. Die Milch der Negativkotrolle ist garantiert hemmstoffrei. Entspricht die Farbe der bebrüteten Milchprobe der Farbe der Positivkontrolle, stuft man den Hemmstofftest als positiv ein.

Hemmstoffe sind Rückstände von Arznei-, Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln, die sich auf das Wachstum von Mikroorganismen hemmend auswirken. Die Milch kann man für weitere Verarbeitungsschritte, bei denen Mikroorganismen zum Einsatz kommen - zum Beispiel bei der Joghurt- oder Käseherstellung - nicht mehr einsetzen. Hemmstoffhaltige Milch darf man nicht als Konsum- oder Futtermilch verwenden, da sie die Gesundheit von Mensch und Tier bedroht. Durchfall, allergische Reaktionen oder Antibiotikaresistenzen können die Folgen sein.

Wie werden Hemmstoffe nachgewiesen?

Der Gesetzgeber schreibt vor, dass angelieferte Rohmilch mindestens einmal pro Monat auf Hemmstoffe untersucht werden muss. Das Milchlabor untersucht die Milch mittels eines mikrobiologischen Tests, dem sogenannten Brilliantschwarz-Reduktionstest. Dabei werden Milchproben auf ein Kunststofftablett mit Nährböden pipettiert. Die Nährböden enthalten Sporen eines Testkeims und den Indikator Brilliantschwarz.

Anschließend wird das Kunststofftablett in einem Brutschrank für eine festgelegte Zeit bebrütet. Ist die Milch hemmstofffrei, vermehren sich die Testkeime im Brutschrank und bewirken einen Farbumschlag des Indikators von blau zu gelb. Befinden sich Hemmstoffe in der Milch, hemmen diese das Wachstum des Testkeims im Brutschrank und es kommt zu keinem Farbumschlag des Indikators.

Der Test reagiert sehr sensibel. Ab einer Hemmstoffkonzentration von vier Mikrogramm pro Kilogramm Milch gilt der Test als positiv. Das entspricht einer Menge von vier Gramm hemmender Stoffe in einer Million Kilogramm Milch.

Um die Testergebnisse eindeutig zuordnen zu können, werden auf jedem Kunststofftablett zusätzlich eine Positivkontrolle und eine Negativkontrolle aufgebracht. Die Positivkontrolle verwendet Milch mit vier Mikrogramm Benzylpencillin pro Kilogramm Milch. Die Milch der Negativkotrolle ist garantiert hemmstoffrei. Entspricht die Farbe der bebrüteten Milchprobe der Farbe der Positivkontrolle, stuft man den Hemmstofftest als positiv ein.

Wie gelangen Hemmstoffe in die Milch?

Hemmstoffe in der Milch sind meist auf Arzneien, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zurückzuführen. Rückstände von Medikamenten können bei direkt ins Euter verabreichten Präparaten, zum Beispiel Eutertuben, und bei anders angewendeten Medikamenten, zum Beispiel durch Injektionen in Muskeln oder unter die Haut, in die Milch gelangen. Deshalb ist die angegebene Wartezeit unbedingt einzuhalten.

Weitere Hemmstoffquellen sind Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Sie können bei Fehlern bei der Reinigung und Spülung der Melkanlage in die Milch gelangen.

Hemmstoffhaltige Milch irrtümlich im Milchtank

Sind Hemmstoffe irrtümlich in die Anlieferungsmilch gelangt, darf man den gesamten Tankinhalt nicht abliefern. Er ist zu entsorgen. Hat der Sammelwagen die kontaminierte Milch bereits abgeholt, muss man unverzüglich die zuständige Molkerei und den Milchwagenfahrer informieren, damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Was tun mit hemmstoffhaltiger Milch?

Hemmstoffbelastete Milch ist nicht verkehrstauglich und man darf sie auch nicht an die Kälber des eigenen Betriebes verfüttern. Neben dem gesetzlichen Verbot sprechen noch zwei weitere Gründe gegen ein Verfüttern. Zum einen kann die hemmstoffbelastete Milch die Verdauung erheblich stören und Durchfall verursachen. Zum anderen begünstigt das Verfüttern hemmstoffhaltiger Milch das Entstehen von Resistenzen. Die Zunahme von antibiotikaresistenten Erregern ist für die Gesundheit von Mensch und Tier ein großes Risiko.

Hemmstoffe in der Milch sind meist auf Arzneien, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel zurückzuführen. Rückstände von Medikamenten können bei direkt ins Euter verabreichten Präparaten, zum Beispiel Eutertuben, und bei anders angewendeten Medikamenten, zum Beispiel durch Injektionen in Muskeln oder unter die Haut, in die Milch gelangen. Deshalb ist die angegebene Wartezeit unbedingt einzuhalten.

Weitere Hemmstoffquellen sind Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Sie können bei Fehlern bei der Reinigung und Spülung der Melkanlage in die Milch gelangen.

Hemmstoffhaltige Milch irrtümlich im Milchtank

Sind Hemmstoffe irrtümlich in die Anlieferungsmilch gelangt, darf man den gesamten Tankinhalt nicht abliefern. Er ist zu entsorgen. Hat der Sammelwagen die kontaminierte Milch bereits abgeholt, muss man unverzüglich die zuständige Molkerei und den Milchwagenfahrer informieren, damit entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Was tun mit hemmstoffhaltiger Milch?

Hemmstoffbelastete Milch ist nicht verkehrstauglich und man darf sie auch nicht an die Kälber des eigenen Betriebes verfüttern. Neben dem gesetzlichen Verbot sprechen noch zwei weitere Gründe gegen ein Verfüttern. Zum einen kann die hemmstoffbelastete Milch die Verdauung erheblich stören und Durchfall verursachen. Zum anderen begünstigt das Verfüttern hemmstoffhaltiger Milch das Entstehen von Resistenzen. Die Zunahme von antibiotikaresistenten Erregern ist für die Gesundheit von Mensch und Tier ein großes Risiko.

Wie kann man Hemmstoffen in der Milch vorbeugen?

Wartezeit einhalten

Antibiotika darf man nur gezielt und nach Anweisung des Tierarztes einsetzen. Die vorgeschriebenen Wartezeiten muss der abgebende Tierarzt bekannt geben. Sie beziehen sich immer auf das Gesamtgemelk. Die nichtsachgemäße Anwendung von Medikamenten, zum Beispiel eine falsche Dosis, ein falsches Behandlungsintervall oder eine falsche Verabreichungsart können die Wartezeit erheblich verlängern. Kalben mit antibiotikahaltigen Eutertuben trockengestellte Kühe zu früh ab, ist unbedingt die vorgeschriebene Gesamtwartezeit einzuhalten. Im Zweifelsfall sollte man die Milch mit Hilfe eines Hemmstoffschnelltests vor der Ablieferung untersuchen.

Medikamenteneinsatz dokumentieren

Jeden Arzneimitteleinsatz am Betrieb muss man mit der Bezeichnung des Medikaments, dem Datum der Behandlung und der vorgeschriebenen Wartezeit dokumentieren. Diese Informationen sollten für alle melkenden Personen gut sichtbar sein, zum Beispiel auf Informationstafel im Melkstand oder im Stallbüro.

Tierkennzeichnung

Behandelte Tiere müssen identifizierbar sein. In der Praxis hat es sich bewährt, die Tiere zuerst zu kennzeichnen und dann zu behandeln. Die Kennzeichnung sollte gut sichtbar und am besten doppelt erfolgen, zum Beispiel mit Fesselbändern an beiden Beinen.

Verschleppung vermeiden

Behandelte Kühe sind grundsätzlich zuletzt zu melken, wobei die Milchleitung in den Milchtank unterbrochen werden sollte. Es wäre von Vorteil, wenn am Betrieb ein technisch einwandfreies Eimermelkzeug für das Melken von behandelten Tieren vorhanden ist. Grundsätzlich wird der Einsatz eines Sicherheitsmelkdeckels empfohlen. Nachdem ein behandeltes Tier gemolken wurde, sollten Melkeinheit und Melkgeschirr mit mindestens 50°C heißem Wasser und Reinigungsmittel gründlich gewaschen und anschließend mit klarem Wasser nachgespült werden.

Neben der Melktechnik können auch die Hände des Melkers, der Dippbecher oder gegenseitiges Besaugen der Tiere im Stall Ursachen für eine Verschleppung sein.

Antibiotika darf man nur gezielt und nach Anweisung des Tierarztes einsetzen. Die vorgeschriebenen Wartezeiten muss der abgebende Tierarzt bekannt geben. Sie beziehen sich immer auf das Gesamtgemelk. Die nichtsachgemäße Anwendung von Medikamenten, zum Beispiel eine falsche Dosis, ein falsches Behandlungsintervall oder eine falsche Verabreichungsart können die Wartezeit erheblich verlängern. Kalben mit antibiotikahaltigen Eutertuben trockengestellte Kühe zu früh ab, ist unbedingt die vorgeschriebene Gesamtwartezeit einzuhalten. Im Zweifelsfall sollte man die Milch mit Hilfe eines Hemmstoffschnelltests vor der Ablieferung untersuchen.

Medikamenteneinsatz dokumentieren

Jeden Arzneimitteleinsatz am Betrieb muss man mit der Bezeichnung des Medikaments, dem Datum der Behandlung und der vorgeschriebenen Wartezeit dokumentieren. Diese Informationen sollten für alle melkenden Personen gut sichtbar sein, zum Beispiel auf Informationstafel im Melkstand oder im Stallbüro.

Tierkennzeichnung

Behandelte Tiere müssen identifizierbar sein. In der Praxis hat es sich bewährt, die Tiere zuerst zu kennzeichnen und dann zu behandeln. Die Kennzeichnung sollte gut sichtbar und am besten doppelt erfolgen, zum Beispiel mit Fesselbändern an beiden Beinen.

Verschleppung vermeiden

Behandelte Kühe sind grundsätzlich zuletzt zu melken, wobei die Milchleitung in den Milchtank unterbrochen werden sollte. Es wäre von Vorteil, wenn am Betrieb ein technisch einwandfreies Eimermelkzeug für das Melken von behandelten Tieren vorhanden ist. Grundsätzlich wird der Einsatz eines Sicherheitsmelkdeckels empfohlen. Nachdem ein behandeltes Tier gemolken wurde, sollten Melkeinheit und Melkgeschirr mit mindestens 50°C heißem Wasser und Reinigungsmittel gründlich gewaschen und anschließend mit klarem Wasser nachgespült werden.

Neben der Melktechnik können auch die Hände des Melkers, der Dippbecher oder gegenseitiges Besaugen der Tiere im Stall Ursachen für eine Verschleppung sein.

Kurz gefasst

Die Freiheit der Milch von Hemmstoffen ist ein fortlaufend überwachtes Qualitätsmerkmal. Trotz bestem Management kann es notwendig sein, erkrankte Tiere mit Arzneimitteln zu behandeln. Ein sorgsamer Umgang mit Tierarznei- und Reinigungsmitteln, die Dokumentation und Kennzeichnung von behandelten Tieren und das Vorbeugen von Verschleppungen sind wirkungsvolle Maßnahmen, um Hemmstoffen in der Anlieferungsmilch vorzubeugen.